中学校の三年間で習う、1110文字の内の5つの漢字を書いています。漢字は2020年度施行の学習指導要領に対応しています。

表示は左端が対象漢字、続いてカタカナは音読み、平仮名は訓読み、画数、部首の順です。そして、ことわざ・故事・文章などから一つを選んでその漢字の使われ方を示す事にしました。

ちなみに、文部科学省では学年ごとに習う漢字は、1学年250字程度から300字程度、2学年300字程度から350字程度、3学年では、その他の常用漢字(小学校で習う漢字1026文字以外の常用漢字1110文字の大体)と学年ごとに決まっていないようです。

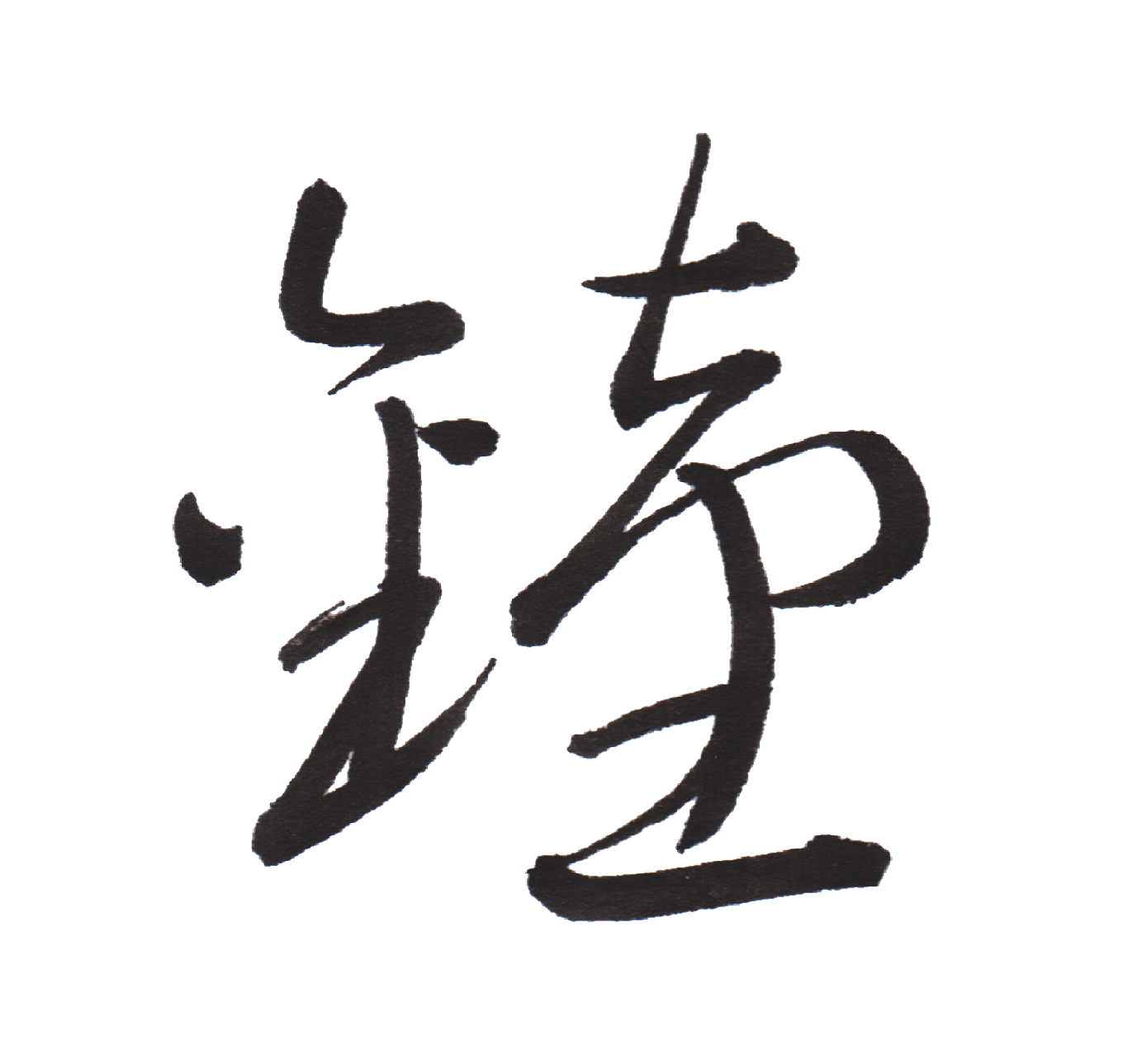

496. [鐘][ショウ][かね][画数:20画][部首:金]

『耳を掩うて鐘を盗む』

「そんなアホな」と言いそうですが、その音、他の人に聞こえませんか、と言いたくなります。

「上手の手から水が漏る」のではなく、「馬鹿の考え休むに似たり」と言うか、休む暇もないかも知れません。

真っ先に、人に聞かれて捕まってしまうことでしょう。

この諺はちょっと眉唾ものですね。鐘を盗もうと思って、大きいから叩き割ろうとしたという事ですが、そんな大きな鐘、割って価値があるのでしょうか。いくら馬鹿でもそんな事はしないと思います。

しかし、その事が転じて「良心に背くことをしながら、あえて何も考えないようにすること。、また、うまく悪事を隠したつもりでも、実際はすっかり知れ渡っていること。」【出典:ことわざ辞典ONLINE.】。この説明の二番目の意味はともかく、どう転じたら、あえて何も考えないようにする事になるのでしょうか。考えないにも程があるでしょう。

楷書 |

行書 |

草書 |

497. [丈][ジョウ][たけ][画数:3画][部首:一]

『白髪三千丈』

「白髪三千丈 縁愁似箇長 不知明鏡裏 何処得秋霜」中国の詩人「李白」が詠んだ漢詩『秋浦歌』です。

読み下し文は「白髪三千丈 愁に縁りて箇の似く長し知らず明鏡の裏 何の処よりか秋霜を得たる」です。

もちろん、この三千丈は誇張ですが、中国人全てがそうであるか知りません。

ただ、私に形意拳を教えてくれた許鴻基師父と話をしていて、誇張するのが一般的ななのかと思った事もありました。

私もよく妻には大げさと言われる事があります。大阪の人は、笑いを取るのが大切と思っているのか、概ね物事を誇張するのではないでしょうか。これも生まれ育った環境によるのでしょう。

楷書 |

行書 |

草書 |

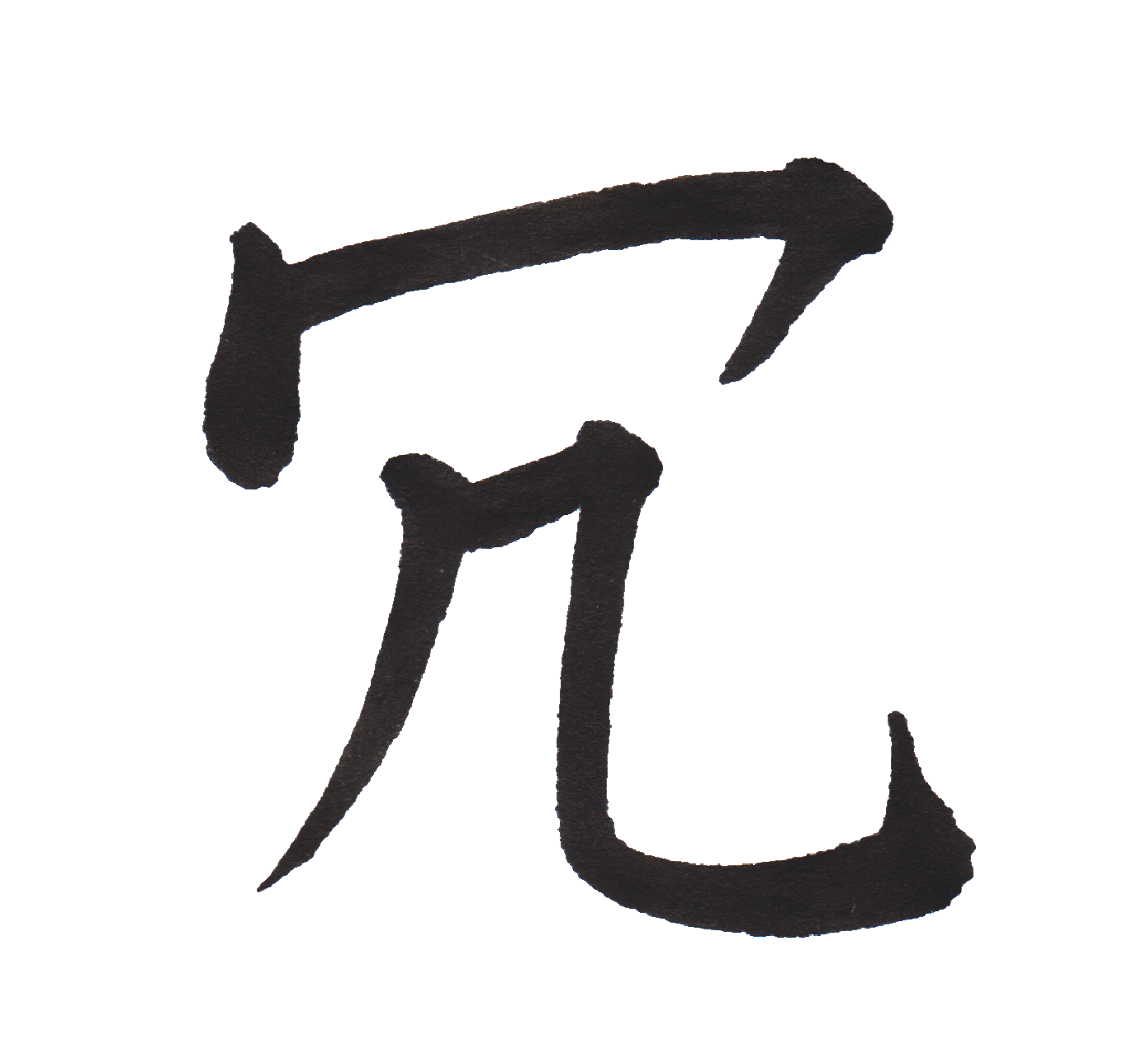

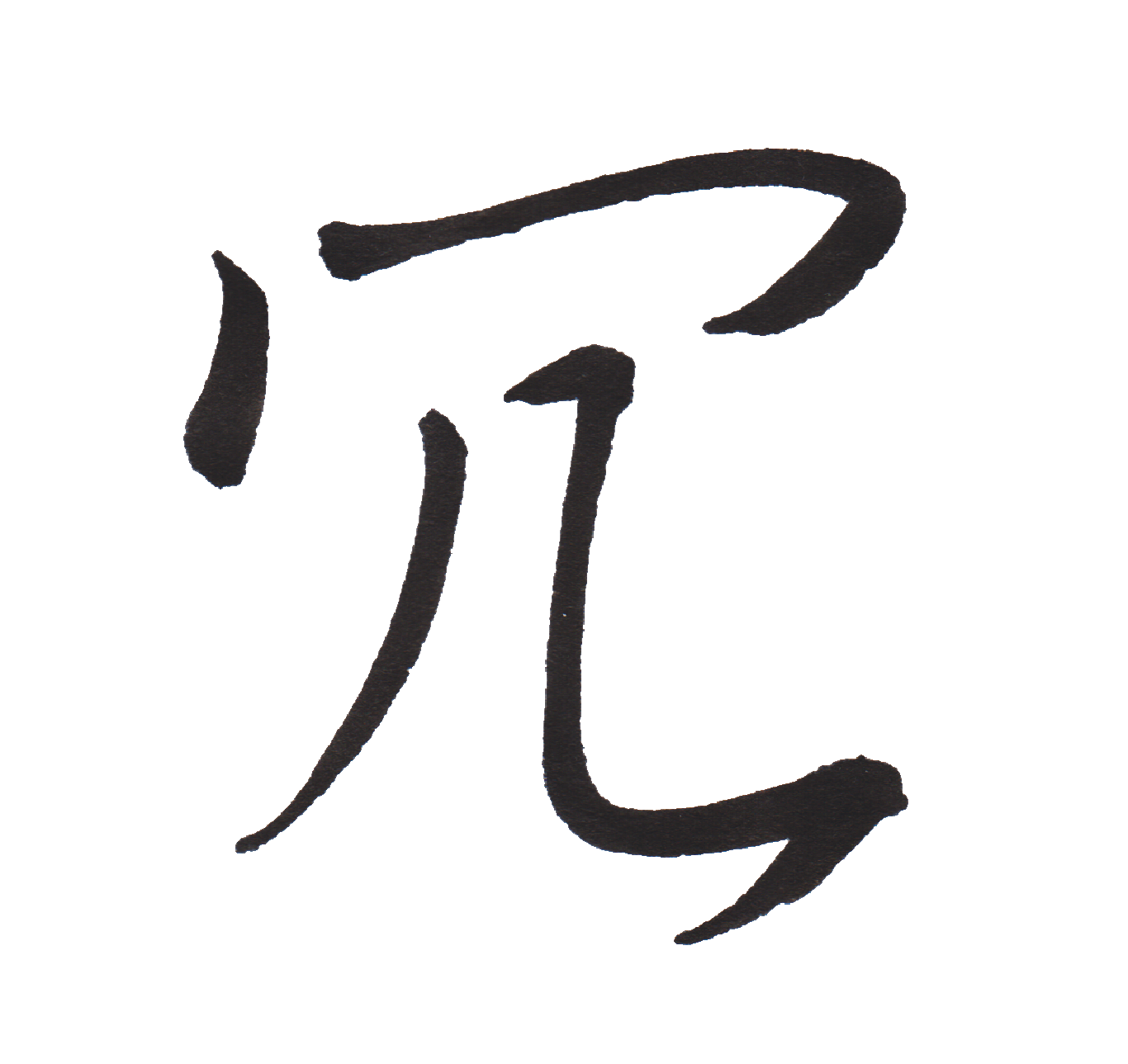

498. [冗][ジョウ][画数:4画][部首:冖]

『冗員淘汰』

今で言えばリストラがこの言葉に当たるのでしょう。余剰であるという事の一つは経営判断の誤りだと思うのですが、経営者に被害が及ばず、末端の社員にしわ寄せが来るのも問題だと思います。

本当に必要のない者が選択されるのであれば、日ごろの働きぶりが悪い者は、文句も言えないのですが、この選択にも色々な思惑があり、単に余剰と言えるのか問題ですね。

楷書 |

行書 |

草書 |

499. [浄][ジョウ][画数:9画][部首:水]

『自浄作用』

よく知りもしないで、こういう事を言うのは、誤解を招くと思いますが、ただ私が感じる事を書きたいと思います。

アメリカと言う国を遠くから見ていて感じるのですが、どうも政局も不安定で、危なっかしい感じがするのですが、揺るぎのない部分があるような気がします。それは、自由を信頼する気持ちです。

ですから、自分の国の中で必ず調整して、コマのように元に戻るように思います。これ、自浄作用と思います。

日本も変な所を真似するのではなく、こんな自浄作用のある国になれれば、自由主義の国と言えるのではないでしょうか。

私は今から約50年前に、アメリカにある南カリフォルニア大学に夏季留学した事がありました。その時も一般の民間人が、自由を何よりも大切に思う気持ちが伝わってきました。半世紀以上経った今でも変わりないように思います。

楷書 |

行書 |

草書 |

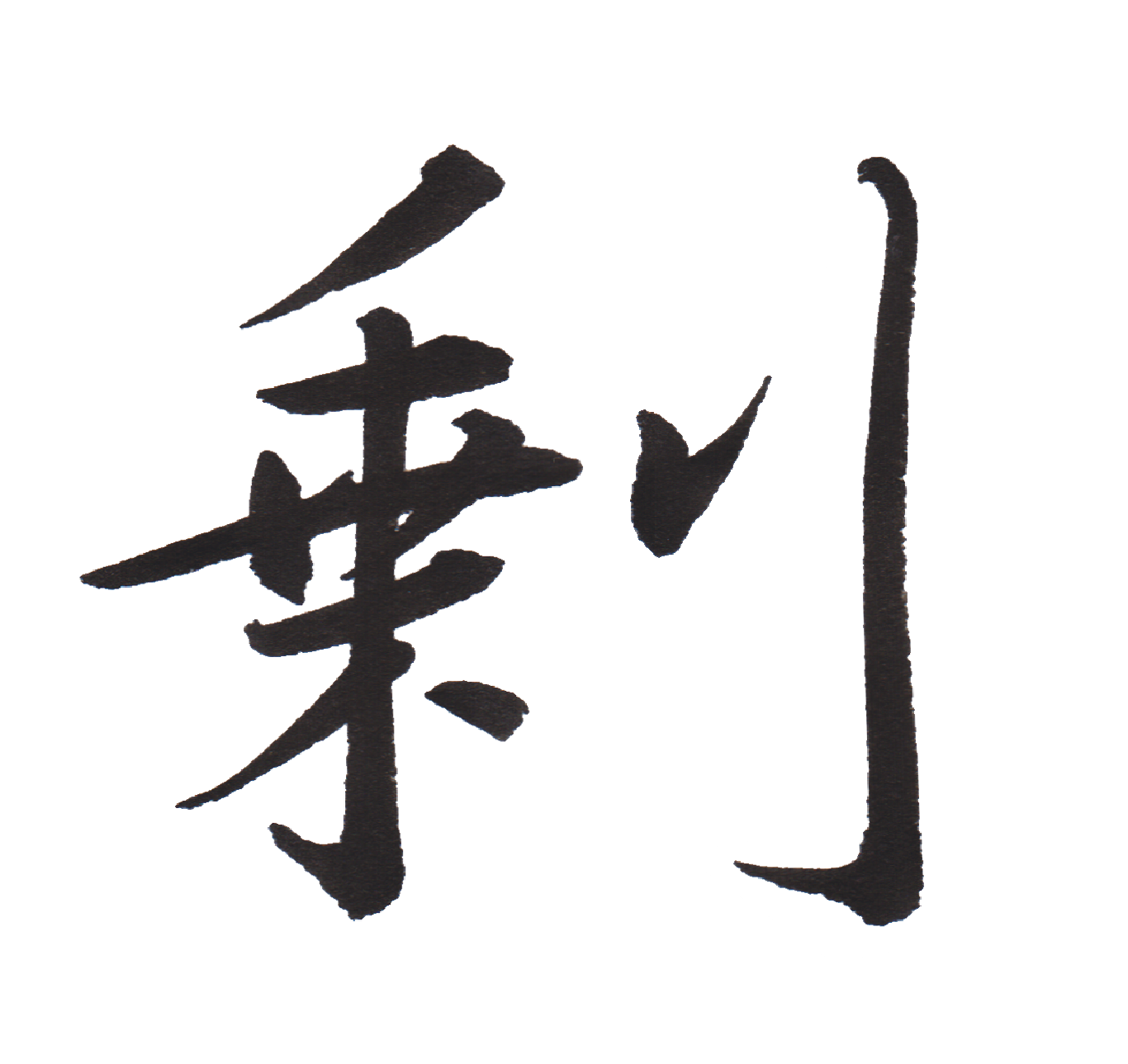

500. [剰][ジョウ][画数:11画][部首:刀]

『過剰防衛』

前にも『正当防衛』の四字熟語の時に、書いたのですが、「薙刀6段の年老いた女性が相手を傷つけた時に、過剰防衛に問われた。」と言う話です。

ここで問題になったのは、武道の有段者であった事です。

重複しますが、前に載せた刑法を書き出しました。

刑法「第三十六条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。

2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。」と書いてある部分が「正当防衛」になります。

ところが、問題なのは2項にある「防衛の程度を越えた行為」が判断しにくい所です。

防衛の限度と言うのは難しい所ですが、格闘技の有段者だからと言って、精神的に追い詰められるのは、一般の人となんら変わる所はないと思います。その恐怖を乗り越えて戦う事は出来ても、手心を加えられるかは、その時の状態にならないと、私には自信がありません。

なぜなら、少し手心を加えるつもりが、相手に隙を見せる事にもなりかねません。戦いとはそう言うものだと思っています。相手を制するには全力で懸かるのが基本と言えます。

楷書 |

行書 |

草書 |