中学校の三年間で習う、1110文字の内の5つの漢字を書いています。漢字は2020年度施行の学習指導要領に対応しています。

表示は左端が対象漢字、続いてカタカナは音読み、平仮名は訓読み、画数、部首の順です。そして、ことわざ・故事・文章などから一つを選んでその漢字の使われ方を示す事にしました。

ちなみに、文部科学省では学年ごとに習う漢字は、1学年250字程度から300字程度、2学年300字程度から350字程度、3学年では、その他の常用漢字(小学校で習う漢字1026文字以外の常用漢字1110文字の大体)と学年ごとに決まっていないようです。

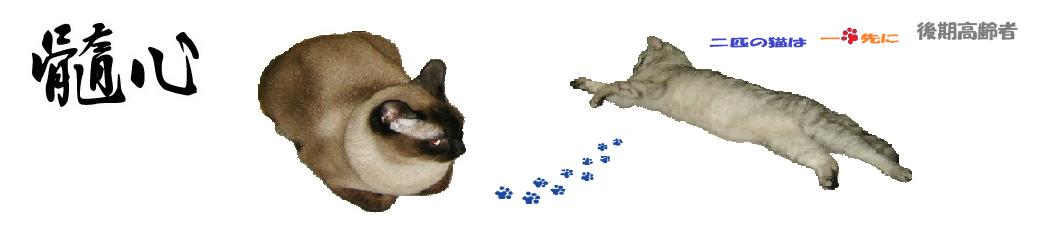

586. [践][セン][画数:13画][部首:足]

『躬行実践』

「百聞は一見に如かず」の行動版ですか。口で四の五の言う前に、まずやってみよう。そんな意味じゃないですかね。

しかし、「躬行」と言う言葉が先にあるので、これは、人から言われるのではなく、自分の意思でと言う事なのでしょう。

何事も失敗を恐れていては、物事が前に進めません。そんな時は、まずやってから色々考えても良いかも知れません。

楷書 |

行書 |

草書 |

587. [箋][セン][画数:14画][部首:竹]

『付箋』

すでに今では、この付箋に代わって、ポスト・イットが一般的になってしまっているようです。

1983年から日本でも手に入るようになったらしいのですが、これが出て来たときには画期的でした。貼って剥がせるのですから。

その前は、少しノリが付いていましたが、剥がすと本体まで傷める事がありました。

現在は、色々なタイプの物が手に入るようになりました。私は読書する習慣はないのですが、今までは、調べるために本を買いました。その時にこのポスト・イットがとても役立ったことを覚えています。

今ではインターネットを活用する事が多いですね。

楷書 |

行書 |

草書 |

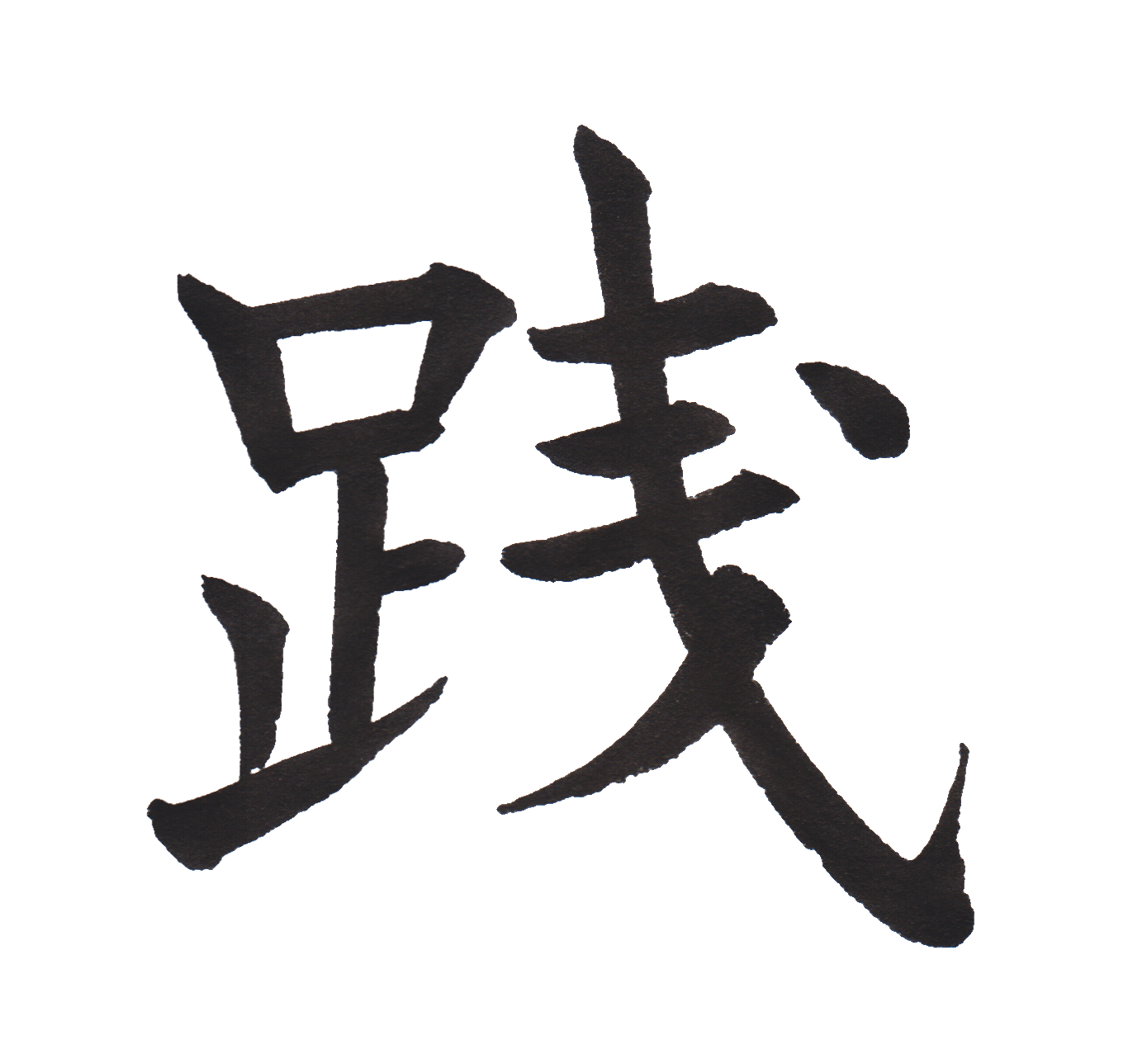

588. [潜][セン][ひそ-む][もぐ-る][画数:15画][部首:水]

『潜在意識』

意識には、顕在意識と潜在意識がある事は、知っていると思います。

よく無意識と言うのが潜在意識の事ですが、この二つの関係は、私の造語『髓心』と似た所があります。

潜在意識は深層意識と言われる事がありますが、いわゆる意識の中の隠れた部分、意識を一つの物と考えると氷山の一角のように現れている部分が顕在意識、氷山の10%以下と言われています。

と言う事で、潜在意識は90%以上を占めています。

この潜在意識を如何に顕在化できるかによって、人生が変わると、潜在意識を研究している人は言います。

確かに、脳も使われている部分は10%とアインシュタインが言ったとされています。言ったかどうか別にして、納得させられる部分があると思います。

しかし、科学的な根拠はありませんが、コンピュータでも、いつもいつも100%を使っている分けではありませんから、必要な時に必要なだけの働きをするのではないかと思っています。

ですから、無意識といっても自分の能力に違いないと思います。

簡単に言えば、潜在意識と言うのは忘れているが、何かのキッカケで思い出す事の出来る、あるいは、発揮できる能力なのかも知れません。

私の造語『髓心』と似た所があると書きましたが、基本的に「髓心」は、生まれながらに持っている心と思ってもらっても良いと思います。

楷書 |

行書 |

草書 |

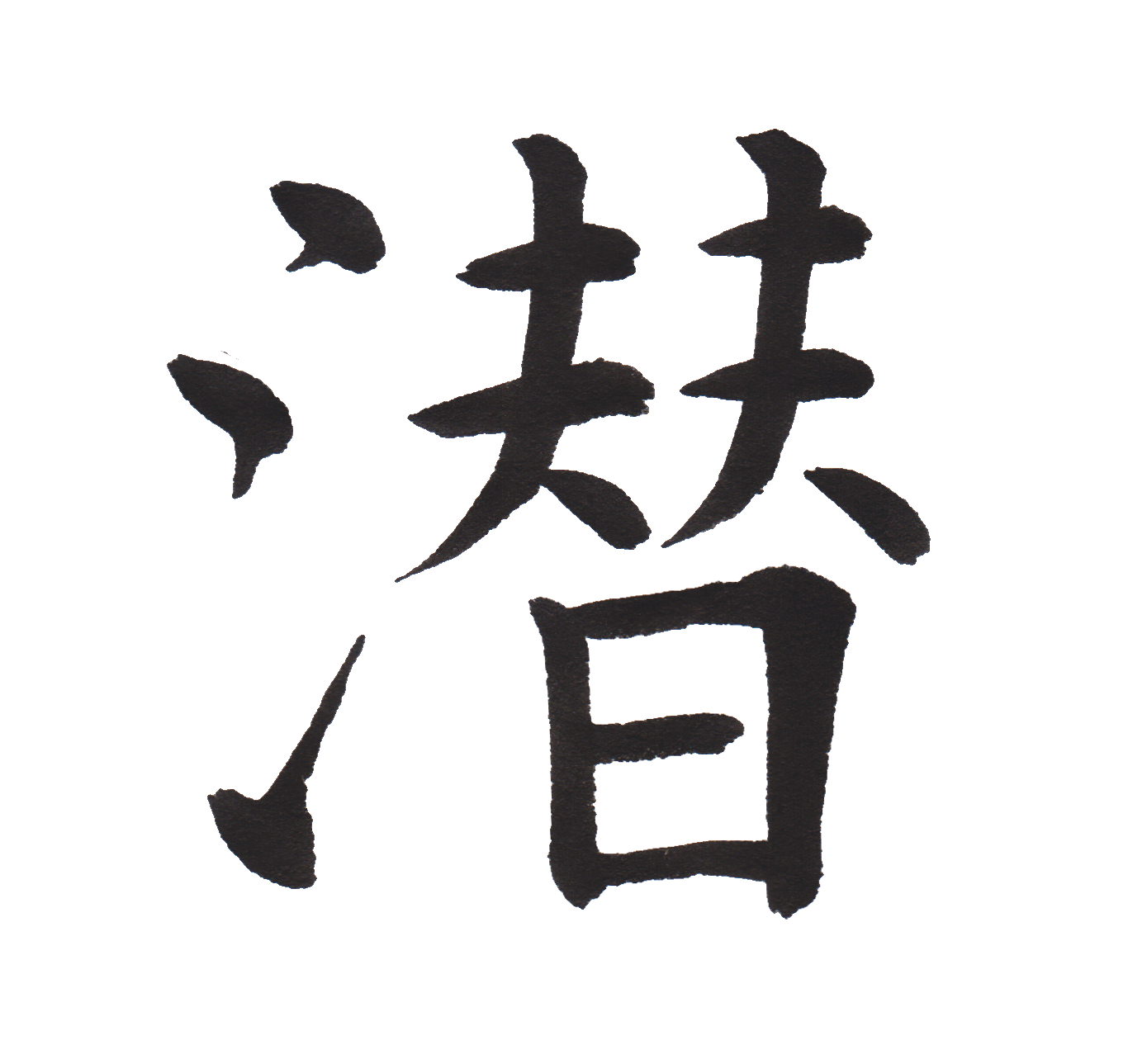

589. [遷][セン][画数:15画][部首:辵]

『孟母三遷』

「古列女傳 鄒孟軻母 其舎近墓 孟子少嬉遊 為墓間之事 孟母曰 此非吾所以居処子也 乃去 舎市傍 其嬉戯乃賈人衒売之事 又曰 此非吾所以居処子也 復徒舎学官之傍 其嬉戯乃設爼豆 揖譲進退 孟母曰 真可以居吾子矣 遂居」これが原文ですが、この話を元にこの四字熟語が出来たのでしょう。

内容を掻い摘んで要約すると、孟子のお母さんは、三度引越しし、最後に学校の近くに住む事にしたと言う話です。

引越しした理由は、始めはお墓の傍、二度目は市場の近く、三度目が学校です。その環境によって孟子が変わっていく姿を描いています。

「門前の小僧習わぬ経を読む」と言う諺もあるように、人はその環境によって教育され躾をされ、あるいは経験も環境によって様々に変わります。

ですから、学校の近くが良いとは一概には言えません。また、墓地の近くだから悪いと言う事もできないと思います。しかし、影響を受けると言うのは事実でしょう。

それをどのように感じ、どのように行動するかによって形成されて行くのが自分ではないかと思います。

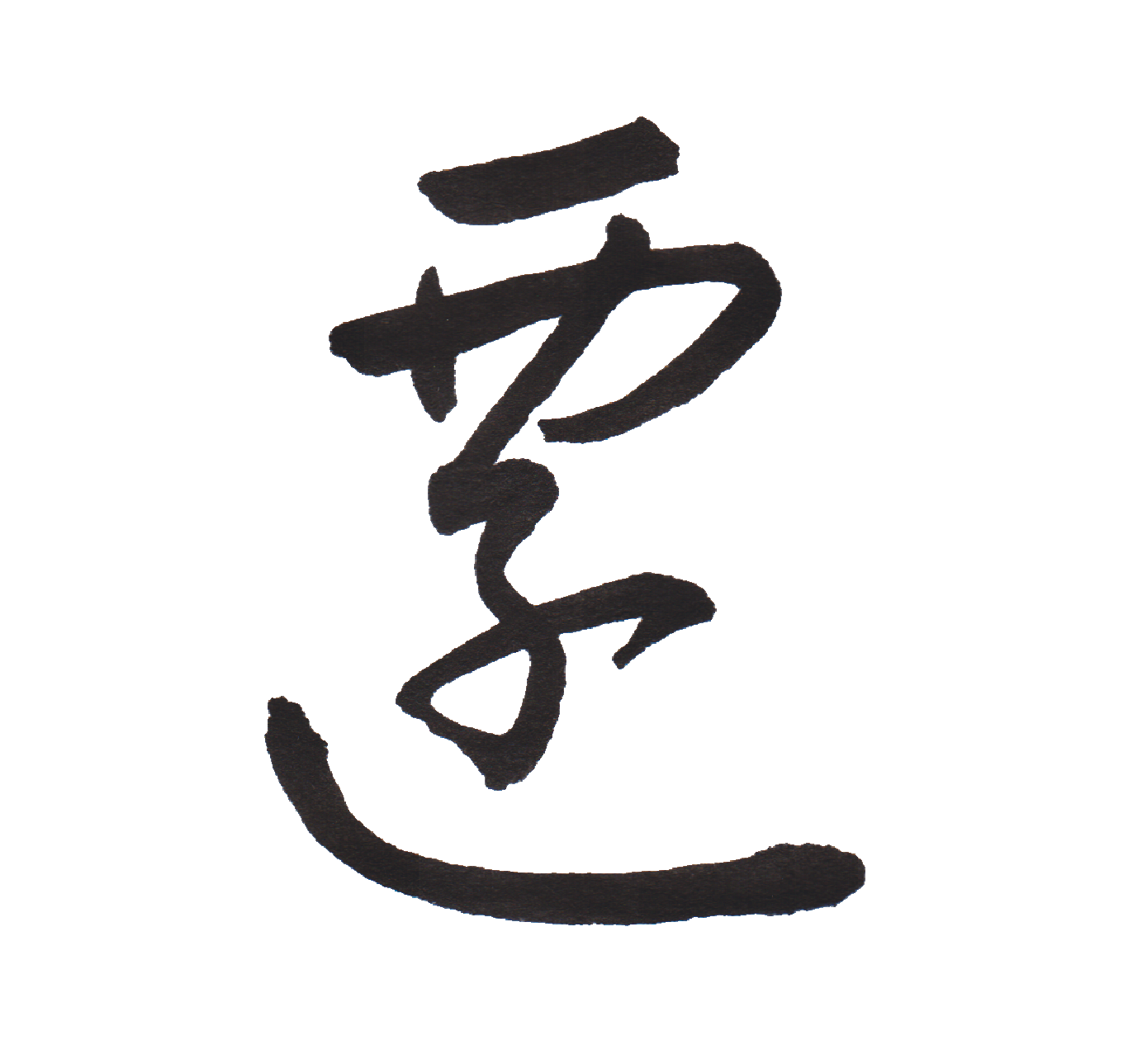

楷書 |

行書 |

草書 |

590. [薦][セン][すす-める][画数:16画][部首:艸]

『自薦』

よく応募要項に自薦他薦を問わず、と書かれているものがあるようです。大体は〇〇賞と言うものの公募だと思います。

また、俳優やタレントのオーディションに、友人の推薦で応募した、あるいは母親が応募して受けた、などと話しているのを聞きます。この事を他薦と言うのだと思います。

昔はあまり自薦と言う事はしなかったと思いますが、現在では自分を売り込むのも、一つの積極性があると見られるのかも知れません。

やはり時代によって、変わっていくのが歴史ですが、奥ゆかしさ、と言う日本人らしさも変わっていくのでしょうね。

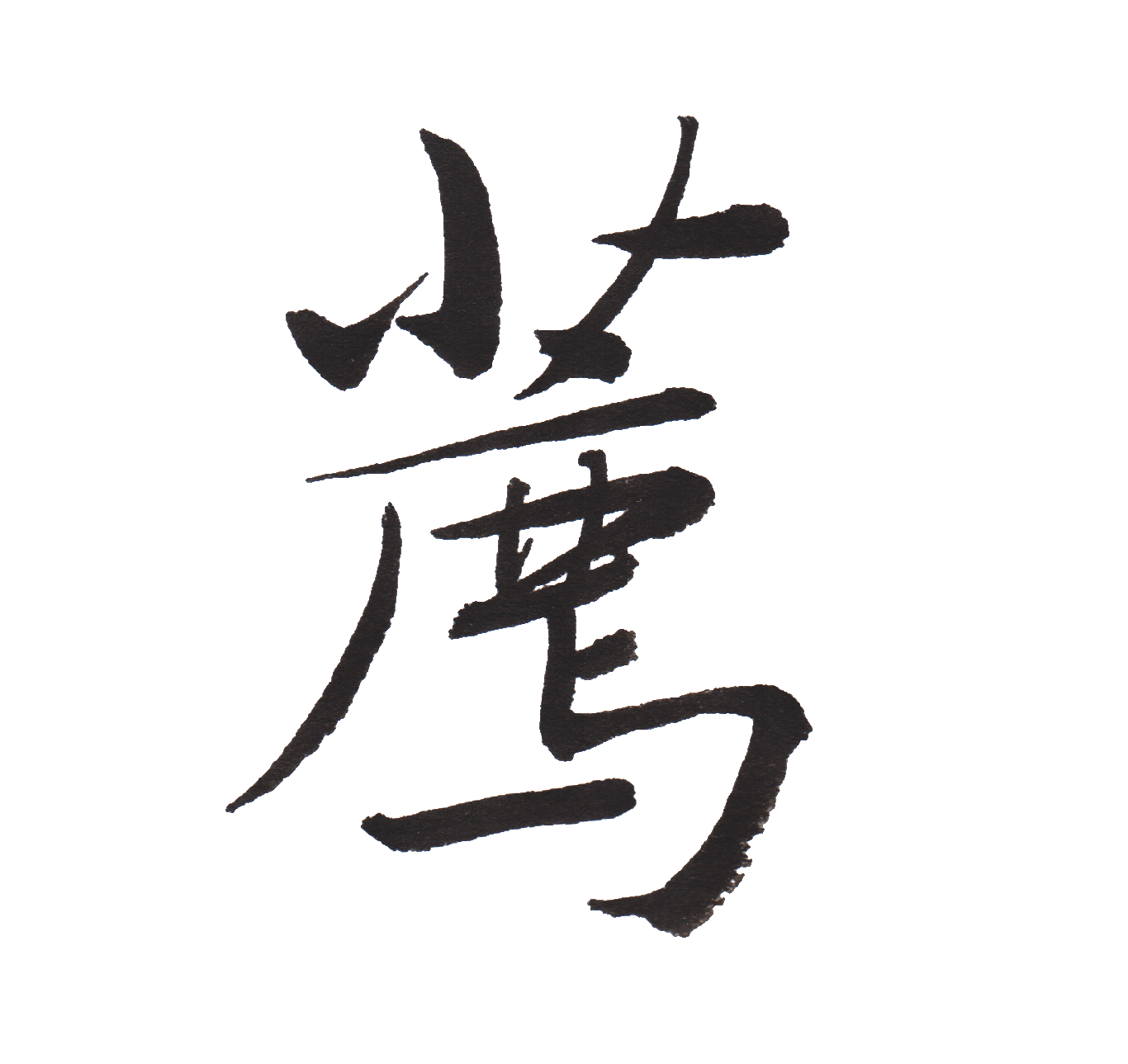

楷書 |

行書 |

草書 |