中学校の三年間で習う、1110文字の内の5つの漢字を書いています。漢字は2020年度施行の学習指導要領に対応しています。

表示は左端が対象漢字、続いてカタカナは音読み、平仮名は訓読み、画数、部首の順です。そして、ことわざ・故事・文章などから一つを選んでその漢字の使われ方を示す事にしました。

ちなみに、文部科学省では学年ごとに習う漢字は、1学年250字程度から300字程度、2学年300字程度から350字程度、3学年では、その他の常用漢字(小学校で習う漢字1026文字以外の常用漢字1110文字の大体)と学年ごとに決まっていないようです。

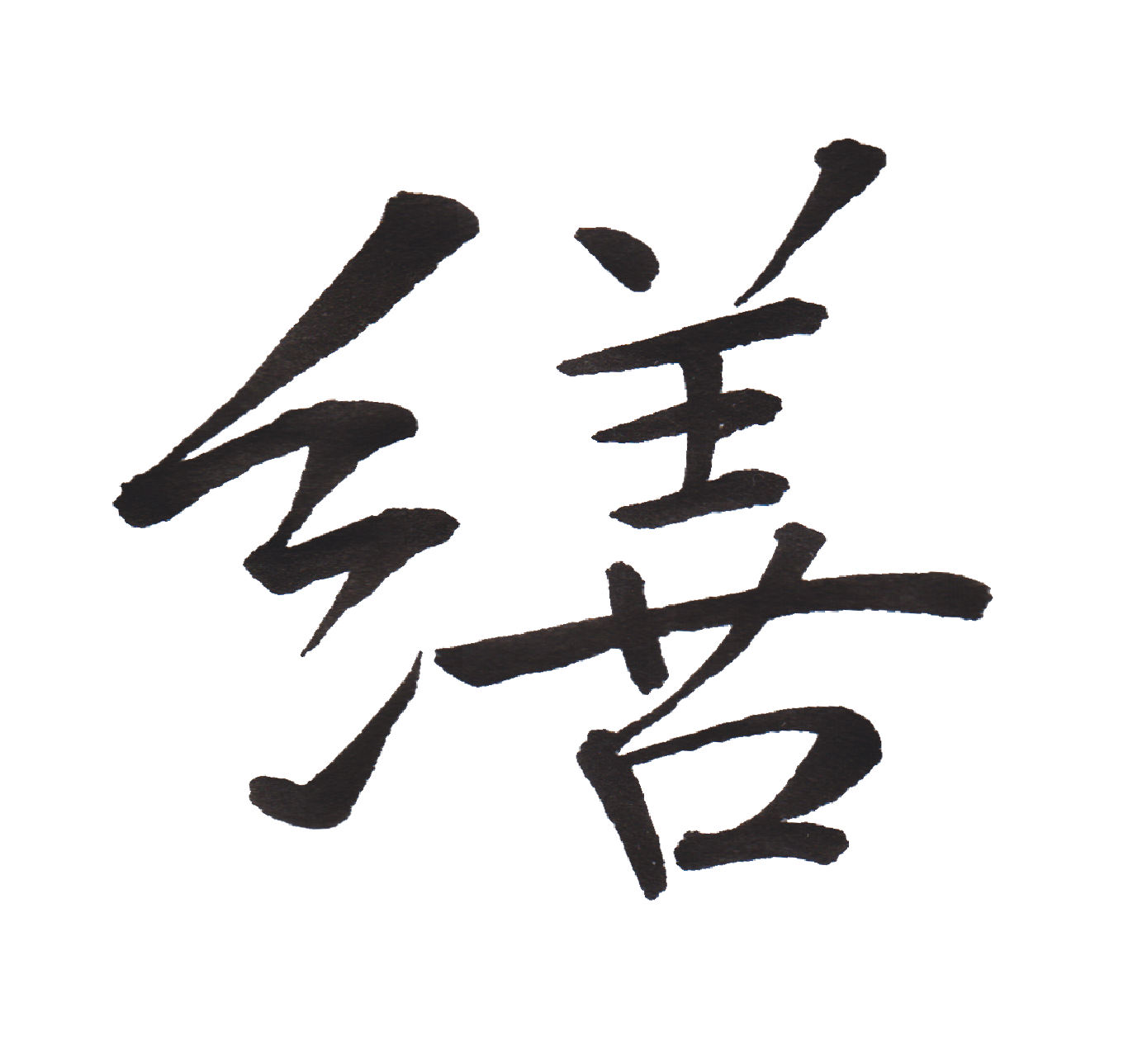

596. [繕][ゼン][つくろ-う][画数:18画][部首:糸]

『営繕』

この言葉、以前は全く知りませんでした。私の千葉の友人が〇〇営繕という会社を兄弟でやっていたのですが、どうも何をやっているのか見当が付かなかったのです。

それが、若い頃なら自分でも許せるのですが、相当良い年になっていました。

建築物の「営造」と「修繕」を合わせて、営繕と言うのですね。この時に初めて知った言葉です。

楷書 |

行書 |

草書 |

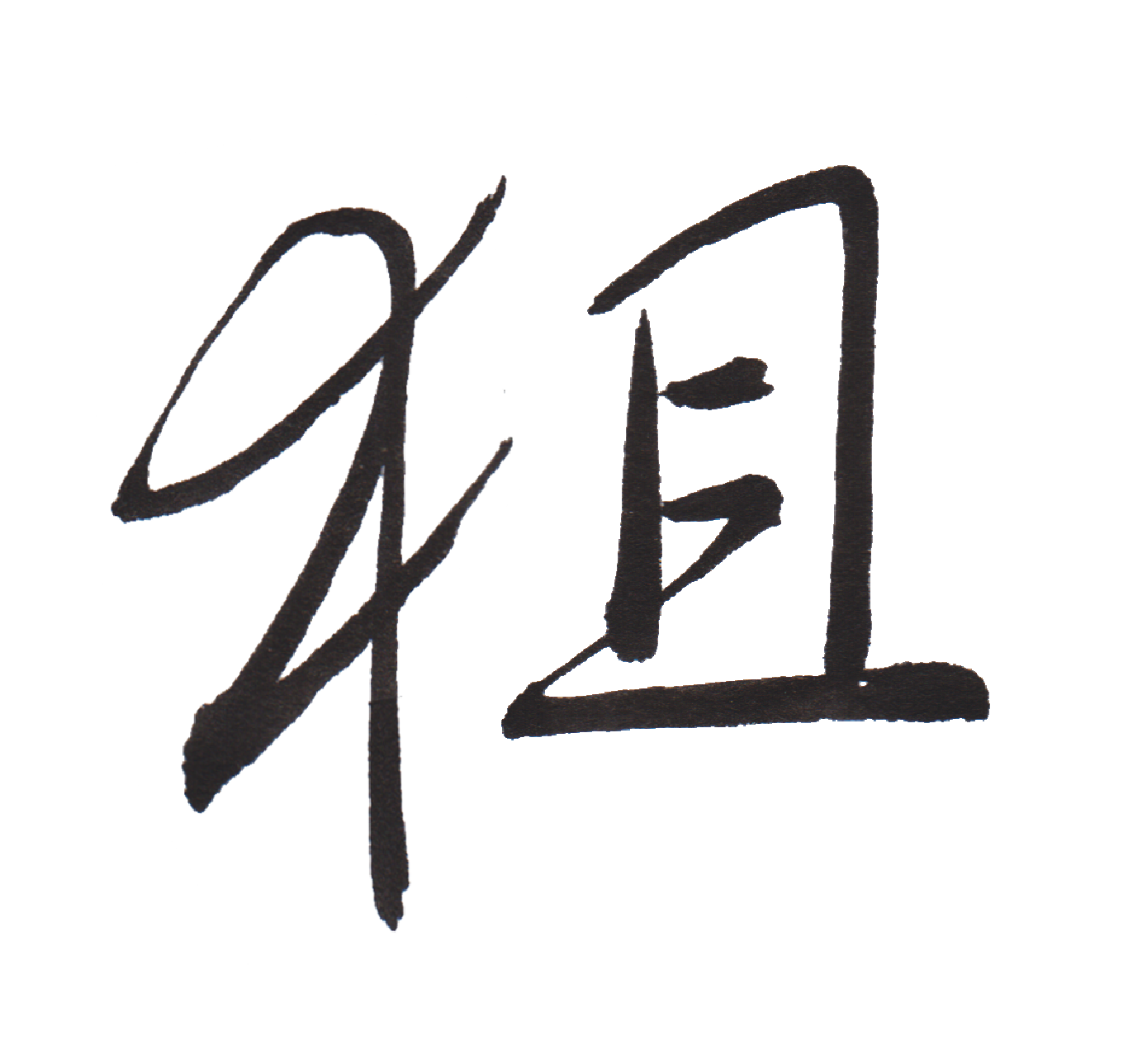

597. [狙][ソ][ねら-う][画数:8画][部首:犬]

『狙撃』

テレビドラマでしか見た事がありません。しかし、この言葉はタシギと言う鳥の猟から出来た言葉らしいです。

言葉の意味は誰でも知っていると思いますが、目標を狙って撃つ事です。

その狙撃のある事を知っていても、知らなくても、生活の中で狙われたら、例えそれが銃でなくても、防ぎようがありません。

例えば電車のホームで立っている時、後ろから急に押されたら・・・・。

考えただけでもゾッとします。

昔、元全日本空手道連盟会長故笹川良一氏に、ホームで立つときも片方の足を前に出して、半身で立つように教えてもらいました。そんな時代を生きて来られたのですね。

私も時代は違いますが、一時期そんな事もありました。考えたら精神衛生上かなり悪いです。ストレスの元になりすね。

楷書 |

行書 |

草書 |

598. [阻][ソ][はば-む][画数:8画][部首:阜]

『羞渋疑阻』

「恥ずかしがり、決めかねて躊躇うこと。」【出典:四字熟語辞典ONLINE.】に書かれています。

他の人から私を見ると、私の辞書に「羞恥心」や「躊躇」など無いのではないか、と思う人がいるようです。

しかし、私の中学生の時のあだ名が「タコ」でした。直ぐに真っ赤になるからです。直接言われた事はありませんが、陰ではそんな事を言われていたような気がします。

確かに血流が良いのか、逆立ちをしても、お辞儀をしても直ぐに、顔が赤くなります。

ただ赤くなるだけではなく、心臓もバクバクします。それでも、発言しないといけないとか、やらないといけない状況だと、恥ずかしさより、する方が勝ってくれます。

ですから、いつも羞恥心と、ぐずぐずしている気持ちとの闘いです。案外それでも生きて来れました。

楷書 |

行書 |

草書 |

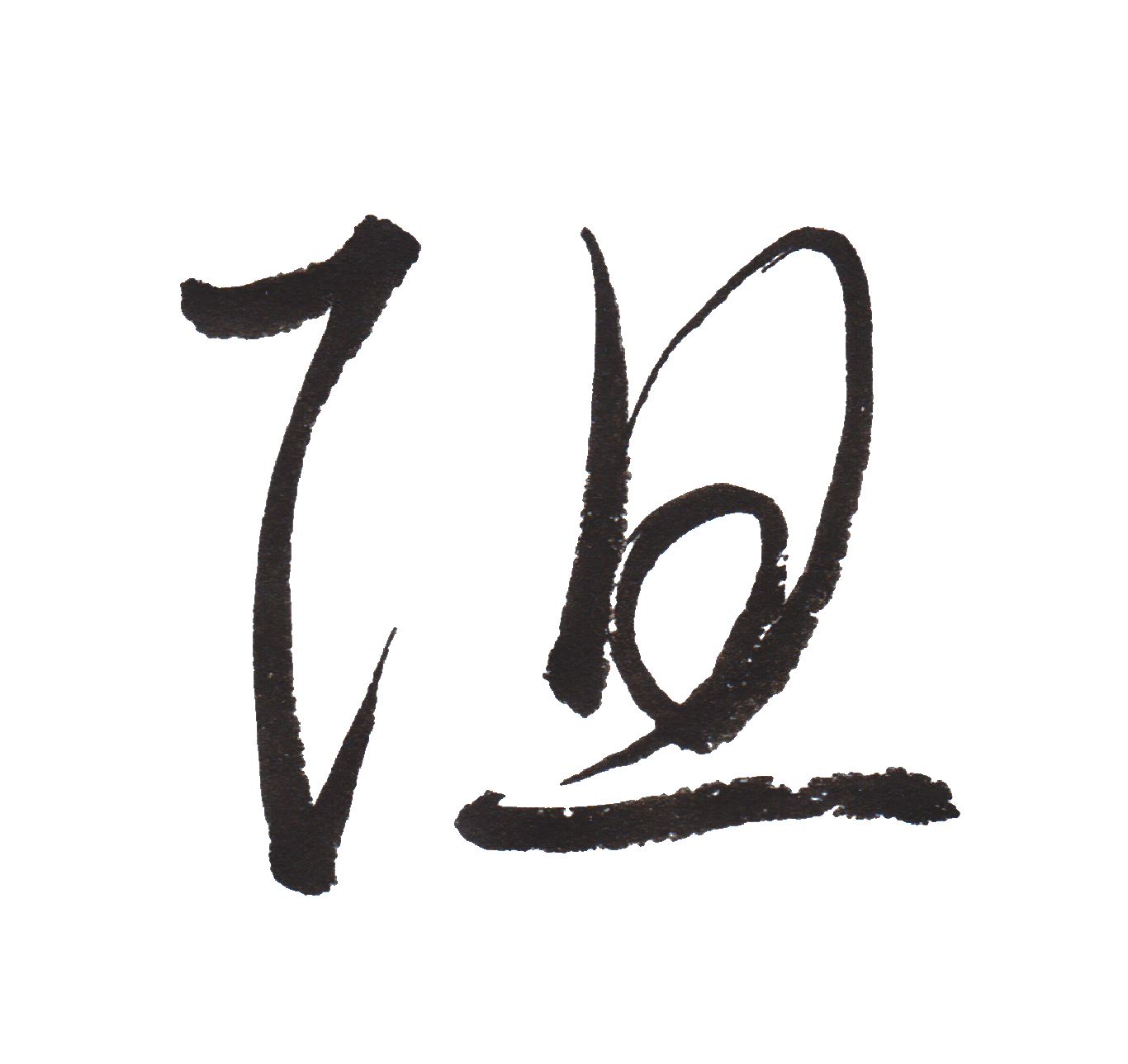

599. [租][ソ][画数:10画][部首:禾]

『租税法律主義』

日本では租税は、税金と呼ばれて徴収されるのですが、この税金の徴収は法律的な根拠がなければ賦課されたり、徴収されたりしない。そんな主義の事を言います。

もし、日本が君主政治であったり、共産主義であったり、民主主義以外の政治が行われている場合は、理由や根拠を示すのではなく、トップの考え方次第で年貢のように納めなければならなくなります。

これが民主主義の根本の考え方で、主権在民と言う国の在り方です。

しかし、油断していると民主主義も根底から覆される歴史もありますので、それこそ国民がしっかりと政治を見極めなければならないと思います。

楷書 |

行書 |

草書 |

600. [措][ソ][画数:11画][部首:手]

『挙措失当』

調べて見ました。前の二文字、挙措は、「立ち居振る舞い。おこない。」【出典:大辞林第三版 三省堂.】だそうです。失当は、「当を得ていないこと。適当でないこと。また、そのさま。不都合。」【出典:大辞林第三版 三省堂.】、と言う事で、「不都合なおこない」あるいは、「間違った処理」とでも言うのでしょう。

要するにTPOが合っていない事だと解釈しました。直ぐに思い浮かぶのは、結婚式に喪服を着て行くような事、そんな人はいませんね。失礼しました。

楷書 |

行書 |

草書 |