都道府県にある市=792、特別区=23、政令区=175 、合計=990を順を追って書いてます。

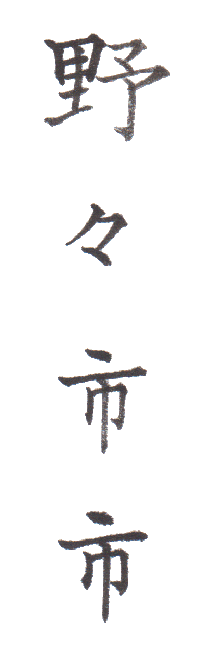

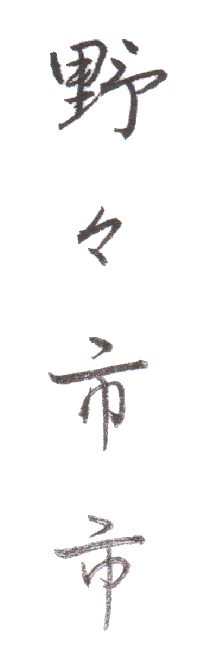

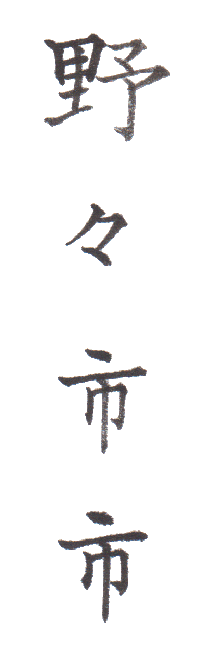

今日は石川県の野々市市と、福井県の福井市です。都道府県と同様、楷書と行書で書きました。

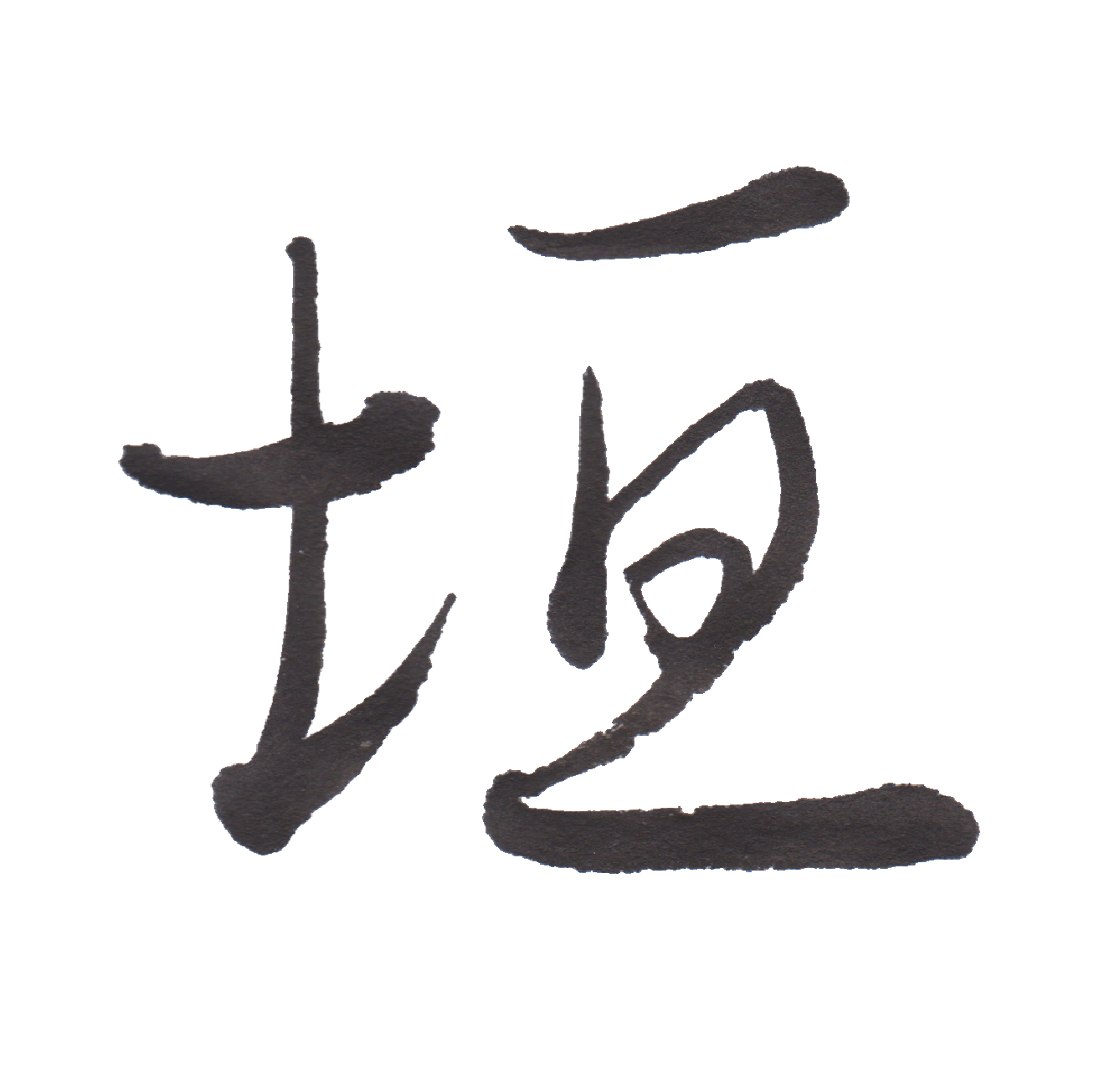

常用漢字2136文字の中から、部首の多い順で文字を書いています。

部首と言っても、「偏(へん)、旁(つくり)、冠(かんむり)、脚(あし)、構(かまえ)、垂(たれ)、繞(にょう)」の七種に分けられていますが、まず「偏(へん」を書いています。

その理由は、ある程度の「偏(へん」を覚えるだけで、文字を上手く書けるようになると思うからです。ただし、個人的にですが。

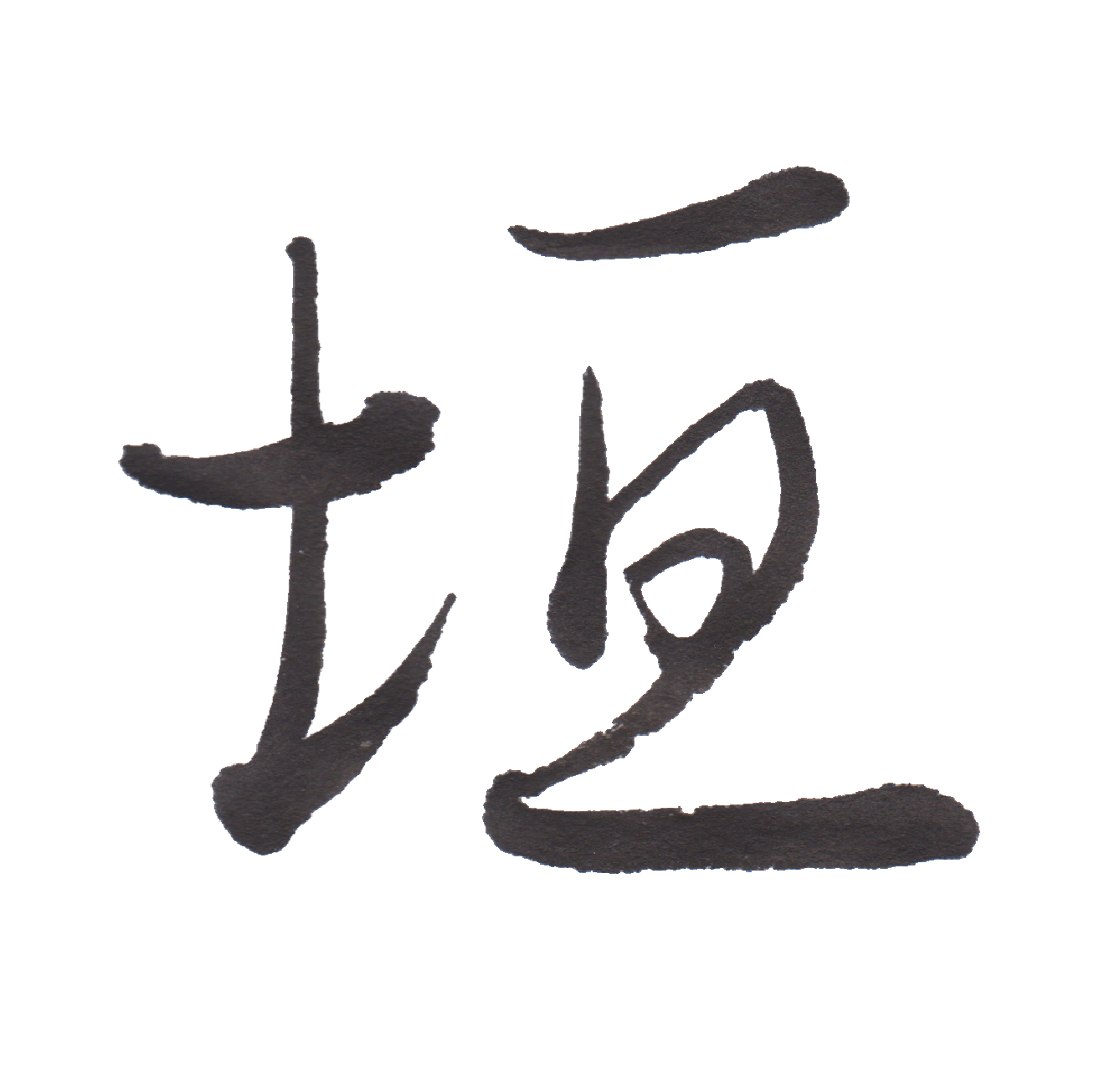

ここでは、部首の中で大体ランク付けで十番目に多い「つちへん」を取り上げています。但し、あくまでも「へん」と言える物に限って取り上げました。

やはり、ここでも、楷書・行書・草書を書いています。

楷書 |

行書 |

草書 |

楷書 |

行書 |

草書 |

楷書 |

行書 |

草書 |