|

|

|

|

空手道でも同じだと思っていますが、師範になってからが「道」を歩むきっかけになってほしいと願っています。

師範と言うのは、他の者の範とならなければなりませんから、その自覚が無くてはなりません。技術もさることながら、精神的にも道徳的にも人の模範にならなければなりません。

今年4月1日付で普通科師範に合格し、今回正師範に合格したのですから、書道においても、師範の取るべき態度は、空手道と同じだと思います。

ただ、空手道は、師範称号を頂いたのが、昭和59年1月1日でしたから、34年前になります。少しは、師範としての歩みをしているとは、思いますが、書道の方は、これからが「道」だと思います。

閑防印に「只管」と刻しました。まさに、空手道も書道も「只管」歩もうと思っています。

さて、今朝も文字を選んで書く事にします。

今まで通り『楷行草筆順・字体字典』(江守賢治著)から、上手く書けそうな文字と、難しそうだな、と思う文字の二種類の文字を選ぶようにしました。

前回は、「したみず」「こまぬき」「いのこ」を取り上げました。

文字は、「泉」「泰」、「弁」「弄」「幣」、「豚」「象」「豪」を楷書で、「弄」「幣」「豪」を書写体で書きました。

今回は、「うけばこ」「いんにょう」「しんにょう」を取り上げました。

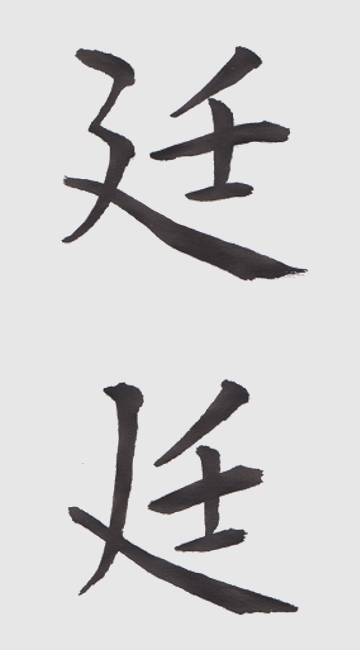

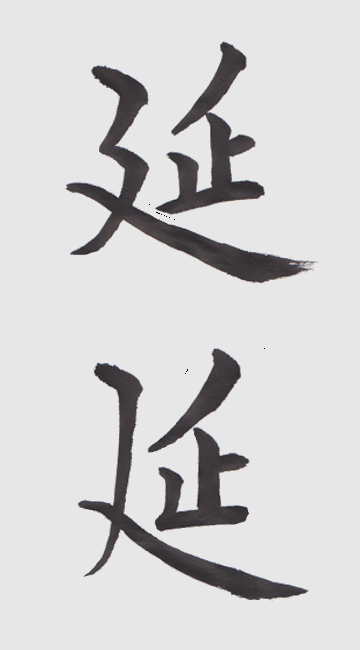

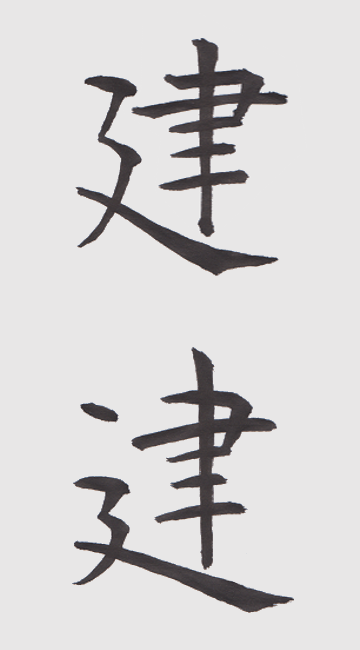

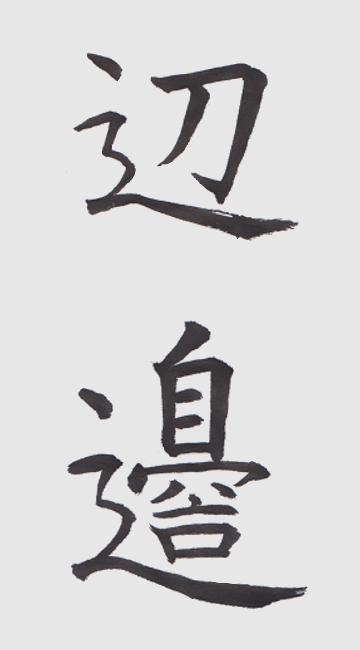

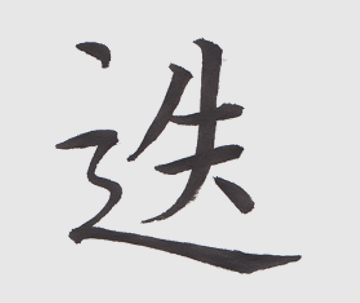

文字は、「出」「凶」、「廷」「延」「建」、「辺」「近」「迭」を楷書で、「廷」「延」「建」「辺」を書写体で書きました。

「出」のポイントは、江守賢治先生の文字を手本にしてから、このようにしたのですが、一般的ではないのかも知れません。縦画に対して同じ部分が二つ上下にあります。上は大きく開きます。そして下の部分は小さくして上の部分を閉じるように書きます。

「出」のポイントは、江守賢治先生の文字を手本にしてから、このようにしたのですが、一般的ではないのかも知れません。縦画に対して同じ部分が二つ上下にあります。上は大きく開きます。そして下の部分は小さくして上の部分を閉じるように書きます。『毛筆書写事典』(續木湖山編著)の場合は、開閉は同じようにしていますが、上下の大きさはほぼ同一のようです。

「凶」の字のポイントは、左側の縦画の方が右側より開き気味にする事だと思って書きました。

「凶」の字のポイントは、左側の縦画の方が右側より開き気味にする事だと思って書きました。中の部分「メ」の交点が中心になるように心がけています。

「いんにょう」は右払いを「しんにょう」より角度を付けています。特に右の部分とのバランスを考えて右払いの角度、長さを調整しています。

「いんにょう」は右払いを「しんにょう」より角度を付けています。特に右の部分とのバランスを考えて右払いの角度、長さを調整しています。書写体の方は、折り返す部分が無いので優しく見えますが、出来上がった文字は、楷書の方を好みます。好き嫌いで文字を書くのは良くありませんが、書きやすい字、書きにくい字、仕上がりの良い字、仕上がりが良く出来ない字、と色々ある内は、まだまだだと言う事だと思っています。

「延」は、「廷」と一瞬間違えるほど似ています。しかし、「延」の方が画数が1画多いだけで、複雑になりました。特に右の部分の最後の横画の長さに注意が必要でした。初めに書いた時は、長くなり過ぎて、「いんにょう」の右払いに接触してしまいました。

「延」は、「廷」と一瞬間違えるほど似ています。しかし、「延」の方が画数が1画多いだけで、複雑になりました。特に右の部分の最後の横画の長さに注意が必要でした。初めに書いた時は、長くなり過ぎて、「いんにょう」の右払いに接触してしまいました。文字は画の集まりですが、画と画が接触する部分、あるいは、僅かに接触する場合やきっちり結合する場合、接触しない場合のメリハリを付けなくてはならないと思い、書く事にしています。

「建」は、もう少し縦を短くする方が良かったかも知れません。その為には、横画の幅を調整する必要があります。意外と見た眼よりも上下の幅が狭く書くとバランスが取れるようです。

「建」は、もう少し縦を短くする方が良かったかも知れません。その為には、横画の幅を調整する必要があります。意外と見た眼よりも上下の幅が狭く書くとバランスが取れるようです。

楷書よりも書写体の方がバランスよく見えます。個人的な感想です。

「しんにょう」は、「しんにゅう」の方が一般的ではないでしょうか。

「しんにょう」は、「しんにゅう」の方が一般的ではないでしょうか。この右払いは、右払いと言うよりも、水平に払う気持ちで書くと上手く行きます。

収筆の前に太くなる部分は練習するより仕方ありませんが、私は、一旦筆を止めてS字の反作用を利用してゆっくり筆先を揃えて行くようにしています。

「近」は上手くバランスが取れたと思います。少し「しんにょう」を「いんにょう」のように角度を付けています。

「近」は上手くバランスが取れたと思います。少し「しんにょう」を「いんにょう」のように角度を付けています。これは右の部分とのバランスを取るためです。

「迭」は、政治のニュースでよく見かけます。あまりよく見かけない方が良いのですが、今も昔も権力とはそういう土壌を生むのでしょうか。

「迭」は、政治のニュースでよく見かけます。あまりよく見かけない方が良いのですが、今も昔も権力とはそういう土壌を生むのでしょうか。話は、文字と違う方向に行ってしまいました。

この文字は上手く書けたと思います。これは手本のお陰で、自分なりに書けば、こういう文字にはなりません。

|

|

|

|

|

|

【参考文献】

・青山杉雨・村上三島(1976-1978)『入門毎日書道講座1』毎日書道講座刊行委員会.

・高塚竹堂(1967-1982)『書道三体字典』株式会社野ばら社.

・関根薫園(1998)『はじめての書道楷書』株式会社岩崎芸術社.

・江守賢治(1995-2016)『硬筆毛筆書写検定 理論問題のすべて』株師会社日本習字普及協会.

江守賢治(1981-1990)『常用漢字など二千五百字、楷行草総覧』日本放送出版協会.

・江守賢治(2000)『楷行草筆順・字体字典』株式会社三省堂.

・余雪曼(1968-1990)『書道技法講座〈楷書〉九成宮醴泉銘』株式会社二玄社.

・續木湖山(1970)『毛筆書写事典』教育出版株式会社.