|

|

|

|

九成宮醴泉銘の一部を臨書して、結構法を余雪曼氏がまとめられた方法を、一口メモで勉強していますが、「結構八十四法」よりは、理解しやすいですが、それぞれの人によって文字から受ける印象が違う事が分かりました。

また、東京書道教育会の文字に対する捉え方と、江守賢治先生やその他の書籍を著作された先生方により、良い文字、あるいは綺麗な文字の捉え方に違いがある事が解ってきました。

私も、一応正師範の称号を頂きましたので、そろそろ自分が良いと思う文字について整理をしなければならないと思っています。

さて、今朝も文字を選んで書く事にします。

今まで通り『楷行草筆順・字体字典』(江守賢治著)から、上手く書けそうな文字と、難しそうだな、と思う文字の二種類の文字を選ぶようにしました。

前回は、「うけばこ」「いんにょう」「しんにょう」を取り上げました。

文字は、「出」「凶」、「廷」「延」「建」、「辺」「近」「迭」を楷書で、「廷」「延」「建」「辺」を書写体で書きました。

今回は、「そうにょう」「にんにょう」を取り上げました。

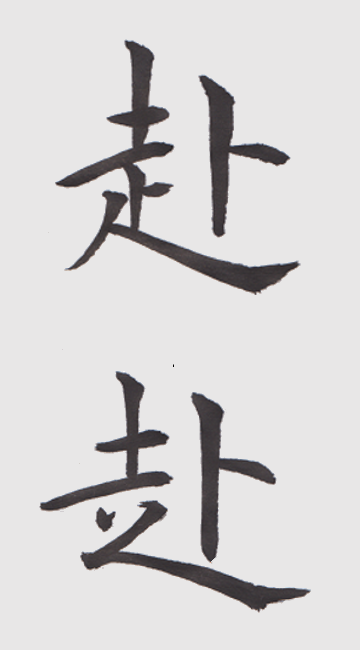

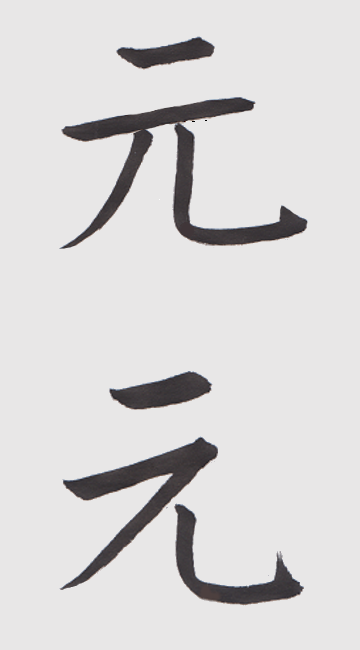

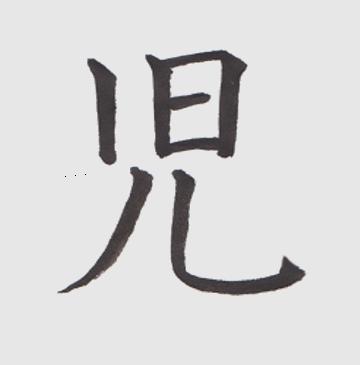

文字は、「赴」「起」「越」、「元」「兄」「児」を楷書で、「赴」「起」「越」「元」を書写体で書きました。

「そうにょう」も「いんにょう」同様、自分が思っているよりも、上から下に角度が付いています。今まで、「しんにょう」と同じように書いていましたが、これを機会にこのように書いて行こうと思っています。

「そうにょう」も「いんにょう」同様、自分が思っているよりも、上から下に角度が付いています。今まで、「しんにょう」と同じように書いていましたが、これを機会にこのように書いて行こうと思っています。

ただ、「そうにょう」の他の文字でも、右にくる部分によって少しづつ角度を変えた方が良いと思いますが、それは、右に来る部分の書き方と、経験によるのでしょう。

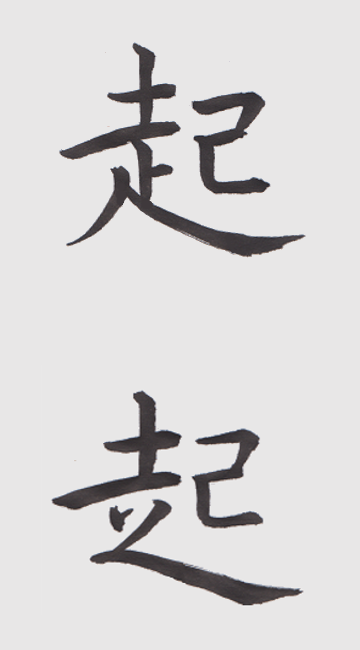

「起」は、縦画が上下真直ぐになりませんでした。筆順の関係か、縦画が離れていて中心を合わせるのは、技術がいります。

「起」は、縦画が上下真直ぐになりませんでした。筆順の関係か、縦画が離れていて中心を合わせるのは、技術がいります。

書写体の方は、縦画を合わせる必要がないので、比較的簡単です。しかし、この文字の場合は、「土」の下の横画が太過ぎました。

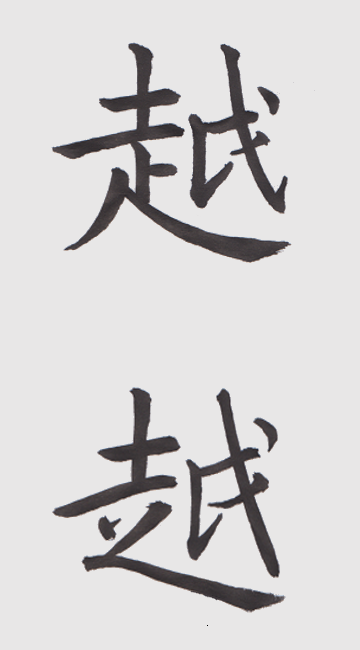

「越」は、上手く書けたように思いました。しかし、これも自分がいつも書いているイメージより「そうにょう」の右払いを短くしています。

「越」は、上手く書けたように思いました。しかし、これも自分がいつも書いているイメージより「そうにょう」の右払いを短くしています。

「元」は、画数が少ない分難しい文字です。形はこれで良いと思いますが、毛筆特有の線が出ていません。難しい。

「元」は、画数が少ない分難しい文字です。形はこれで良いと思いますが、毛筆特有の線が出ていません。難しい。

「兄」は、難しい字の割には、まずまず書けたと思います。

「兄」は、難しい字の割には、まずまず書けたと思います。

「にんにょう」の中では、一番良い出来だと、自画自賛しています。

「にんにょう」の中では、一番良い出来だと、自画自賛しています。

|

|

|

|

|

|

【参考文献】

・青山杉雨・村上三島(1976-1978)『入門毎日書道講座1』毎日書道講座刊行委員会.

・高塚竹堂(1967-1982)『書道三体字典』株式会社野ばら社.

・関根薫園(1998)『はじめての書道楷書』株式会社岩崎芸術社.

・江守賢治(1995-2016)『硬筆毛筆書写検定 理論問題のすべて』株師会社日本習字普及協会.

江守賢治(1981-1990)『常用漢字など二千五百字、楷行草総覧』日本放送出版協会.

・江守賢治(2000)『楷行草筆順・字体字典』株式会社三省堂.

・余雪曼(1968-1990)『書道技法講座〈楷書〉九成宮醴泉銘』株式会社二玄社.

・續木湖山(1970)『毛筆書写事典』教育出版株式会社.