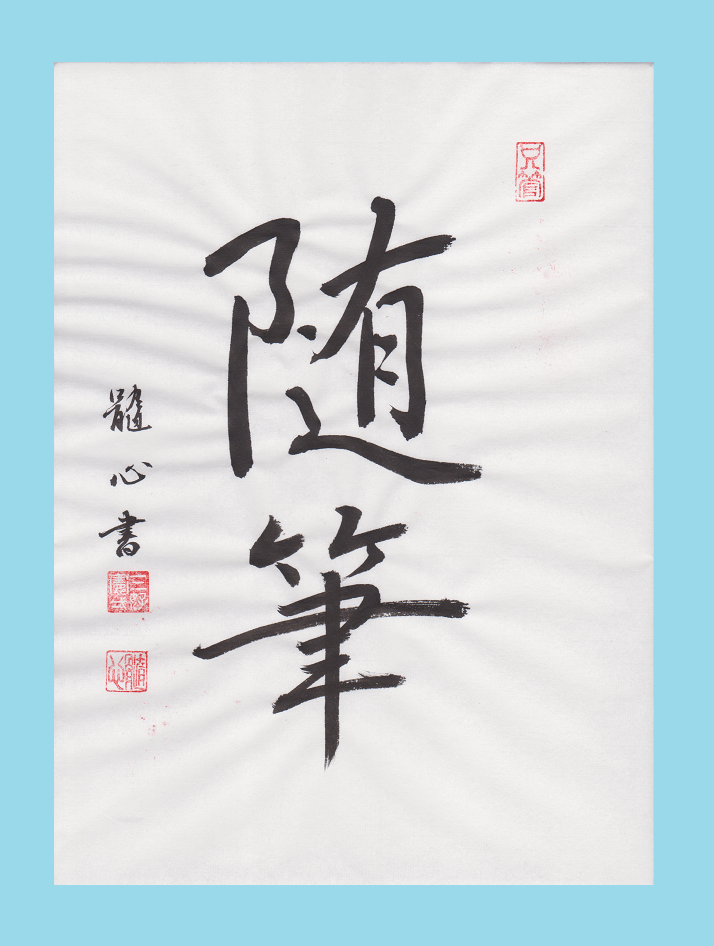

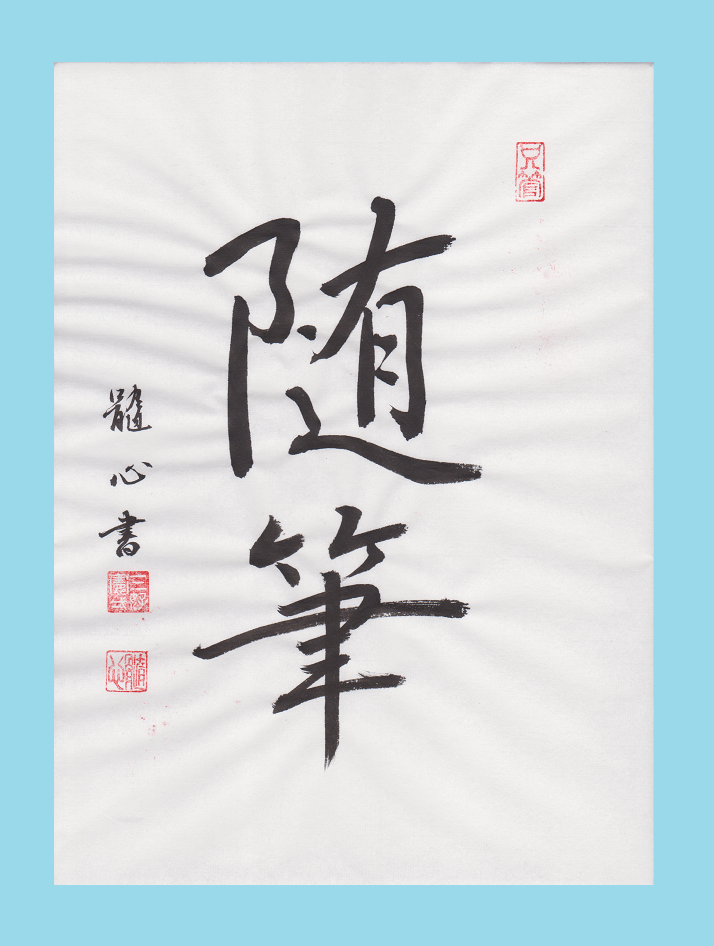

今日の文字は『随筆』です。書体は行書です。今日読んで見ようと思う、『徒然草 第百三十七段』を読んで見て、感じた文字です。

原文

現代文を見る

随筆

☆今日の原文は長いです。原文だけで、1793文字、現代文にしたのが、2084文字ですから3877文字、400字詰め原稿用紙9枚半にもなりました。

現代文にするのに3日かかりました。飽きずに、最後まで読んで見てください。

さぁ、今日も一日元気で過ごしましょう。

徒然草 第百三十七段 〔原文〕

花は盛りに、月は隈なきをのみ見るものかは。雨にむかひて月を戀ひ、たれこめて春のゆくへ知らぬも、なほあはれに情ふかし。咲きぬべきほどの梢、散りしをれたる庭などこそ見どころおほけれ。歌の詞書にも、「花見に罷りけるに、はやく散り過ぎにければ」とも、「さはることありて罷らで」なども書けるは、「花を見て」といへるに劣れる事かは。花の散り、月の傾くを慕ふ習ひはさる事なれど、殊に頑なる人ぞ、「この枝かの枝散りにけり。今は見所なし」などはいふめる。

萬の事も、始め終りこそをかしけれ。男女の情も、偏に逢ひ見るをばいふものかは。逢はでやみにし憂さを思ひ、あだなる契りをかこち、長き夜をひとり明し、遠き雲居を思ひやり、淺茅が宿に昔を忍ぶこそ、色好むとはいはめ。

望月の隈なきを、千里の外まで眺めたるよりも、曉近くなりて待ちいでたるが、いと心ぶかう、青みたる樣にて、深き山の杉の梢に見えたる木の間の影、うちしぐれたるむら雲がくれのほど、またなくあはれなり。椎柴・白樫などの濡れたるやうなる葉の上にきらめきたるこそ、身にしみて、心あらむ友もがなと、都こひしう覺ゆれ。

すべて、月・花をば、さのみ目にて見るものかは。春は家を立ち去らでも、月の夜は閨のうちながらも思へるこそ、いと頼もしう、をかしけれ。よき人は、偏にすける樣にも見えず、興ずる樣もなほざりなり。片田舎の人こそ、色濃くよろづはもて興ずれ。花のもとには、ねぢより立ちより、あからめもせずまもりて、酒飮み、連歌して、はては大きなる枝、心なく折り取りぬ。泉には手・足さしひたして、雪にはおりたちて跡つけなど、萬の物、よそながら見る事なし。

さやうの人の祭見しさま、いとめづらかなりき。「見ごと いとおそし。そのほどは棧敷不用なり」とて、奧なる屋にて酒飮み、物食ひ、圍棊・雙六など遊びて、棧敷には人を置きたれば、「わたり候ふ」といふときに、おのおの肝つぶるやうに爭ひ走り上がりて、落ちぬべきまで簾張り出でて、押しあひつゝ、一事も見洩らさじとまぼりて、「とあり、かゝり」と物事に言ひて、渡り過ぎぬれば、「又渡らむまで」と言ひて降りぬ。唯物をのみ見むとするなるべし。都の人のゆゝしげなるは、眠りて、いとも見ず。若く末々なるは、宮仕へに立ち居、人の後にさぶらふは、さまあしくも及びかゝらず、わりなく見むとする人もなし。

何となく葵かけ渡して なまめかしきに、明けはなれぬほど、忍びて寄する車どものゆかしきを、其か、彼かなどおもひよすれば、牛飼下部などの見知れるもあり。をかしくも、きらきらしくも、さまざまに行きかふ、見るもつれづれならず。暮るゝ程には、立て竝べつる車ども、所なく竝みゐつる人も、いづかたへか行きつらん、程なく稀になりて、車どものらうがはしさも濟みぬれば、簾・疊も取り拂ひ、目の前に寂しげになり行くこそ、世のためしも思ひ知られて、哀れなれ。大路見たるこそ、祭見たるにてはあれ。

かの棧敷の前をこゝら行きかふ人の、見知れるが數多あるにて知りぬ、世の人數もさのみは多からぬにこそ。この人皆失せなむ後、我が身死ぬべきに定まりたりとも、程なく待ちつけぬべし。大きなる器に水を入れて、細き孔をあけたらんに、滴る事少しと云ふとも、怠る間なく漏りゆかば、やがて盡きぬべし。都の中に多き人、死なざる日はあるべからず。一日に一人二人のみならむや。鳥部野・舟岡、さらぬ野山にも、送る數おほかる日はあれど、送らぬ日はなし。されば、柩を鬻ぐもの、作りてうち置くほどなし。若きにもよらず、強きにもよらず、思ひかけぬは死期なり。今日まで遁れ來にけるは、ありがたき不思議なり。暫しも世をのどかに思ひなんや。まゝ子立といふものを、雙六の石にてつくりて、立て竝べたる程は、取られむ事いづれの石とも知らねども、數へ當ててひとつを取りぬれば、その外は遁れぬと見れど、またまた数ふれば、かれこれ間拔き行くほどに、いづれも、遁れざるに似たり。兵の軍に出づるは、死に近きことを知りて、家をも忘れ、身をも忘る。世をそむける草の庵には、しづかに水石をもてあそびて、これを他所に聞くと思へるは、いとはかなし。しづかなる山の奧、無常の敵きほひ來らざらんや。その死に臨めること、軍の陣に進めるに同じ。