中学校の三年間で習う、1110文字の内の5つの漢字を書いています。漢字は2020年度施行の学習指導要領に対応しています。

表示は左端が対象漢字、続いてカタカナは音読み、平仮名は訓読み、画数、部首の順です。そして、ことわざ・故事・文章などから一つを選んでその漢字の使われ方を示す事にしました。

ちなみに、文部科学省では学年ごとに習う漢字は、1学年250字程度から300字程度、2学年300字程度から350字程度、3学年では、その他の常用漢字(小学校で習う漢字1026文字以外の常用漢字1110文字の大体)と学年ごとに決まっていないようです。

546. [穂][スイ][ほ][画数:15画][部首:禾]

『落ち武者は薄の穂にも怖ず』

何か心にやましい事がある場合にも、人が気にかける事も無い事にも心が動かされると思います。

それと同じでしょう、逃げている時には、この諺のようにススキの穂が揺れても、追手だと思うでしょうね。

心はそんな物だと思います。普段は気にかける事もない事でも、神経が立つと言うのか、ピリピリしてしまうのでしょう。

「平常心是道」と南泉禅師が弟子の趙州和尚に答えた言葉ですが、この言葉に尽きるのだと思います。

沢庵禅師が柳生但馬守宗矩に伝えた、不動智神妙録の主旨でもある「不動心」だと思います。

しかし、誤解を恐れずに書きますが、不動心・平常心と言っても、「ぼーとしていると」チコちゃんに「ボーっと生きてんじゃねーよ!」と叱られます。

これは、空手で相手と対峙した時に、心を二分して、表層にある心を敏感に、ある意味ピリピリと張りつめなければなりません。

しかし、これはあくまでも表層の部分、アンテナの役割を果たさなければならないと思っています。

それでいて、この諺のように「怖ず」にならずに、「平常心」を保つ事が必要と思っています。

楷書 |

行書 |

草書 |

547. [随][ズイ][画数:12画][部首:阜]

『水は方円の器に随う』

この言葉はよく使われますので、知っています。実に当たり前のことですが、なるほどと思う事も何度もありました。それほど深い言葉であると思っています。

元は孔子の言葉のようです。

「孔子曰、爲人君者猶盂也。民猶水也。盂方水方、盂圜水圜。」これが「韓非子」に書かれてあります。

「孔子曰く、人君為る者は、猶お盂のごときなり。民は猶お水のごとし。盂方なれば水方に、盂圜なれば水圜なり、と。」と読みます。

要するに、君子は水を入れる鉢のような物で、民衆は水のような物である。鉢が四角ければ、民も四角に、鉢が円であれば民衆も円になる、そんな意味でしょう。

この諺の意味する所は、人間と言うものは環境に染まりやすく、信念がない場合は、流されやすいと言うものだと思います。韓非が言うような、性悪説が合っているのか、孔子の言うように性善説なのかは分かりません。

それでも人間は脆い生き物であるという事は、実感できます。

だからこそ、しっかり教養と知識を身に付けて、信念を持たなければならないと思います。

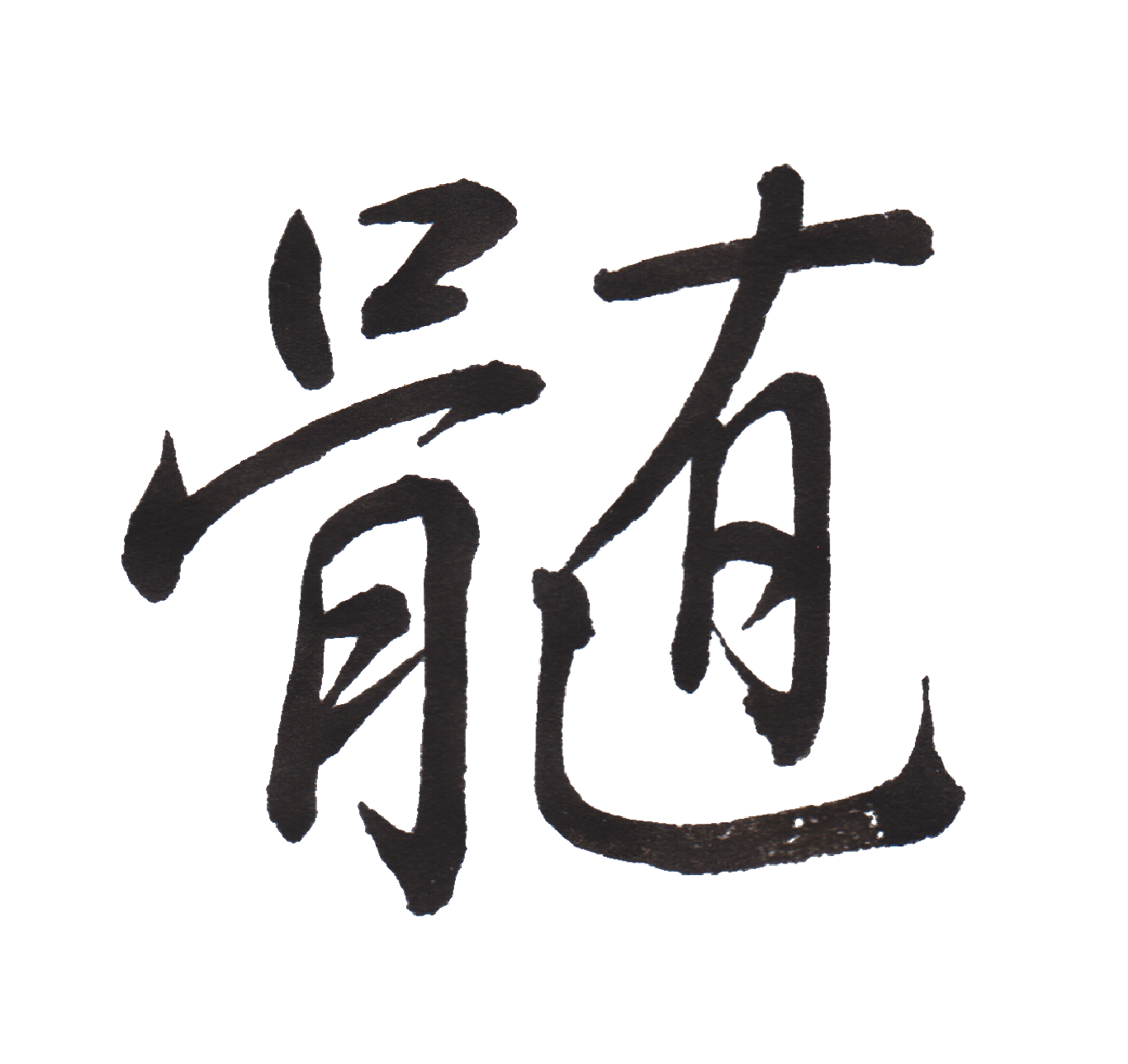

楷書 |

行書 |

草書 |

548. [髄][ズイ][画数:19画][部首:骨]

『髄心』

私は古い漢字を使って「髓心」と今では書いていますが、造語した当初は色紙に、「髄心」と書きました。

このブログのページ546. [穂]にも書いていますが、心は二つ存在すると言う考えです。

この「髄」は、心の中心と言う意味で使っています。この「髓心」に関しては、別項を設けていますので、そちらをご覧ください。 髓心とは

楷書 |

行書 |

草書 |

549. [枢][スウ][画数:8画][部首:木]

『悪の枢軸』

この言葉を思いついたのは「スターウォーズ」を思い出したからです。もちろんこの「枢軸」と言うのはセリフであり、日本語に翻訳した字幕なんですが、記憶に残っています。

本当は第二次世界大戦時に連合国と戦った諸国を指す言葉らしいです。その枢軸国の中に日本が入っていました。

ちなみに、ドイツ、日本、イタリア、フィンランド、ハンガリー、ルーマニア、ブルガリア、タイなどが、この枢軸国にあたります。

何だか、枢軸国と言われると、悪の枢軸がよぎります。枢軸と言うのは中心と言う意味なんですが・・・・。

楷書 |

行書 |

草書 |

550. [崇][スウ][画数:11画][部首:山]

『知崇礼卑』

これは、「実るほど頭が下がる稲穂かな」と同じで、知識を得れば得るほど、礼を尽くして謙虚になると言う意味です。

謙虚になると言うより、謙虚になるだけの余裕ができるのでしょう。

そしてまた、謙虚で教養のある人は、人からの信頼も厚く、好感度も上がると思います。

そうありたいものですね。

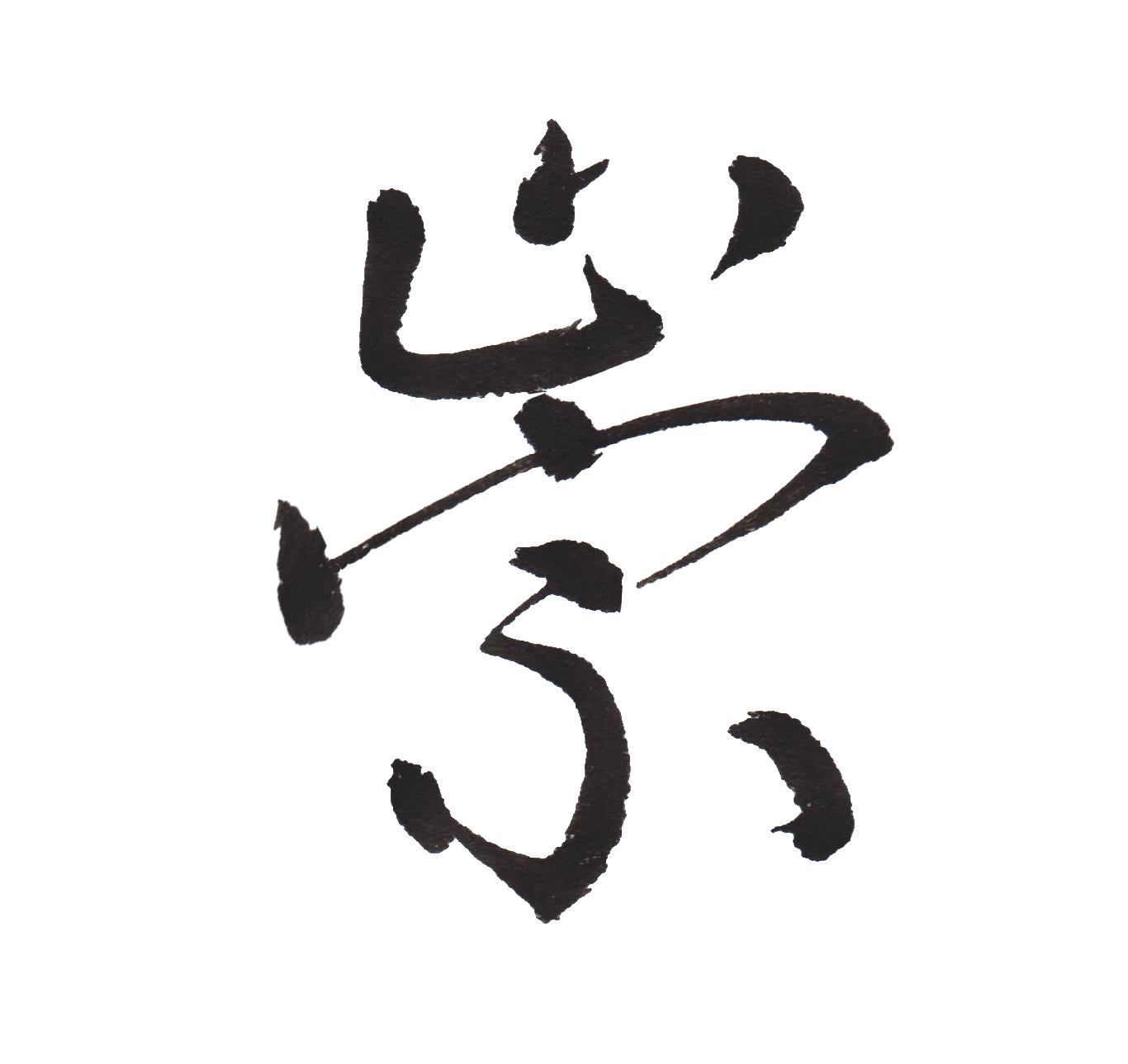

楷書 |

行書 |

草書 |