中学校の三年間で習う、1110文字の内の5つの漢字を書いています。漢字は2020年度施行の学習指導要領に対応しています。

表示は左端が対象漢字、続いてカタカナは音読み、平仮名は訓読み、画数、部首の順です。そして、ことわざ・故事・文章などから一つを選んでその漢字の使われ方を示す事にしました。

ちなみに、文部科学省では学年ごとに習う漢字は、1学年250字程度から300字程度、2学年300字程度から350字程度、3学年では、その他の常用漢字(小学校で習う漢字1026文字以外の常用漢字1110文字の大体)と学年ごとに決まっていないようです。

551. [据][す-える][す-わる][画数:11画][部首:手]

『火打ち石据え石にならず』

「大は小を兼ねる」と言いますが、この諺はそれとも、ちょっと違うような気がします。小さい物では大きな物の代わりには成れない事を言っているのですが、大きな物でも小さい物の代わりには成れないと思います。

私は、適材適所の方がぴったりくると思います。

例えば大は小を兼ねるからと言って、時計を修理するのにピンセットを使いますが、形はよく似ていますが、火ばさみや焼き肉を挟むトングでも使えません。

まあ、ピンセットで焼き肉を掴む人はいないと思いますが、一応掴めますが用を足せてるとは思えません。

楷書 |

行書 |

草書 |

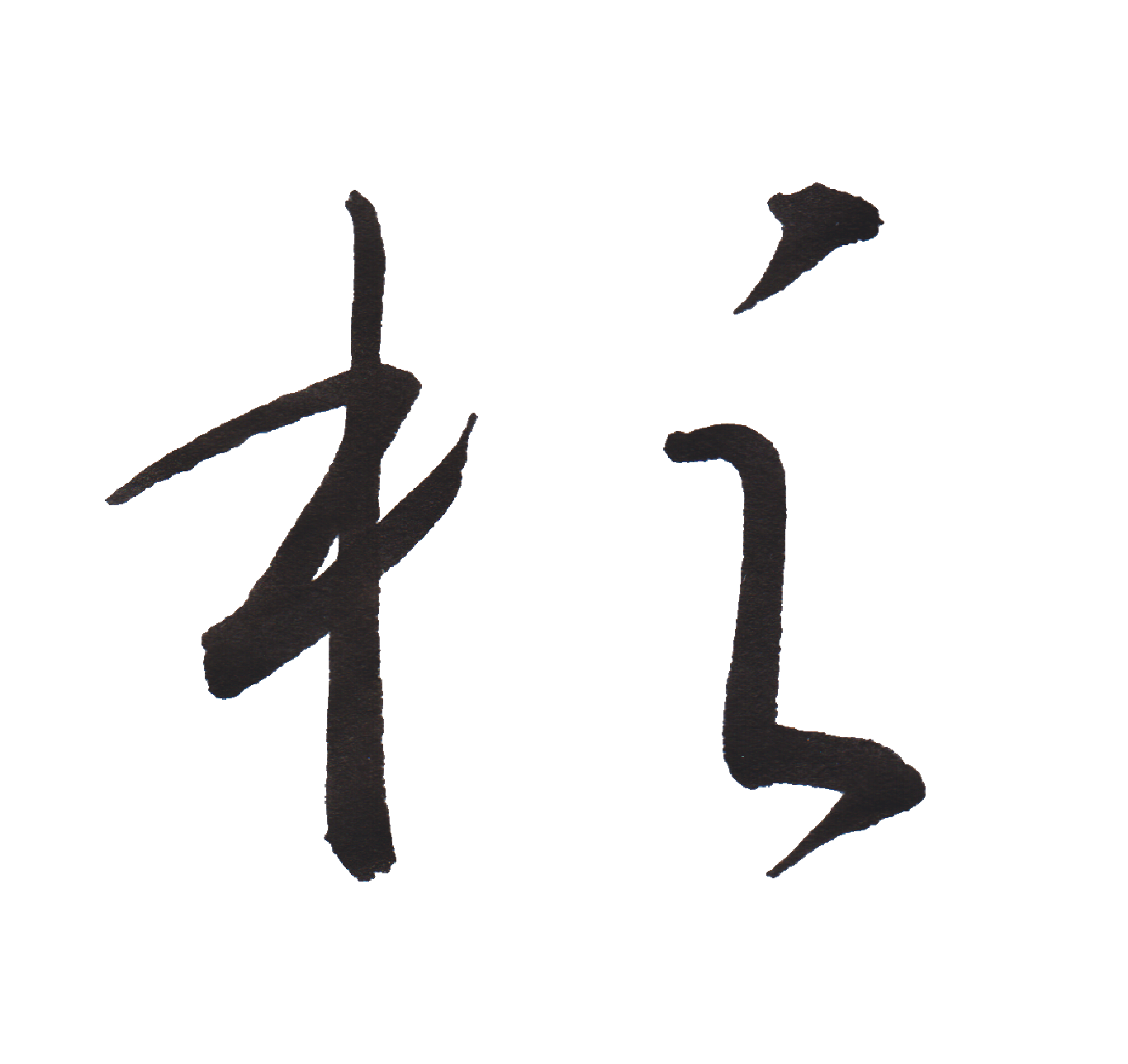

552. [杉][すぎ][画数:7画][部首:木]

『杉花粉』

今から三十数年前に花粉症になりました。毎年のように鼻水くしゃみ、そして目が痒くなっていました。

ここ数年は、歳のせいか症状がかなり軽くなりました。ただ、これは指にゴムを巻く方法で随分楽になったと思っています。

今も少し鼻づまりになりそうな時に、ゴムを指一本ずつに巻いてはほどき、巻いてはほどいて、全ての指を2周します。

この杉は、1950(昭和25)年に「造林臨時措置法」が出来て、日本中に植林が進められたのが原因のようです。これも戦争で木材消費が余りにも沢山あったせいですが、こんなところにも戦争の後遺症が、未だに続いていると思いました。

ちなみに、この杉、以前はスギ科に分類されていたのですが、現在はヒノキ科スギ亜科スギ属だそうです。

そういえばスギ花粉が治まりかけた頃にヒノキ花粉が猛威を奮う季節になります。2月から5月の4ヵ月は大変ですね。

楷書 |

行書 |

草書 |

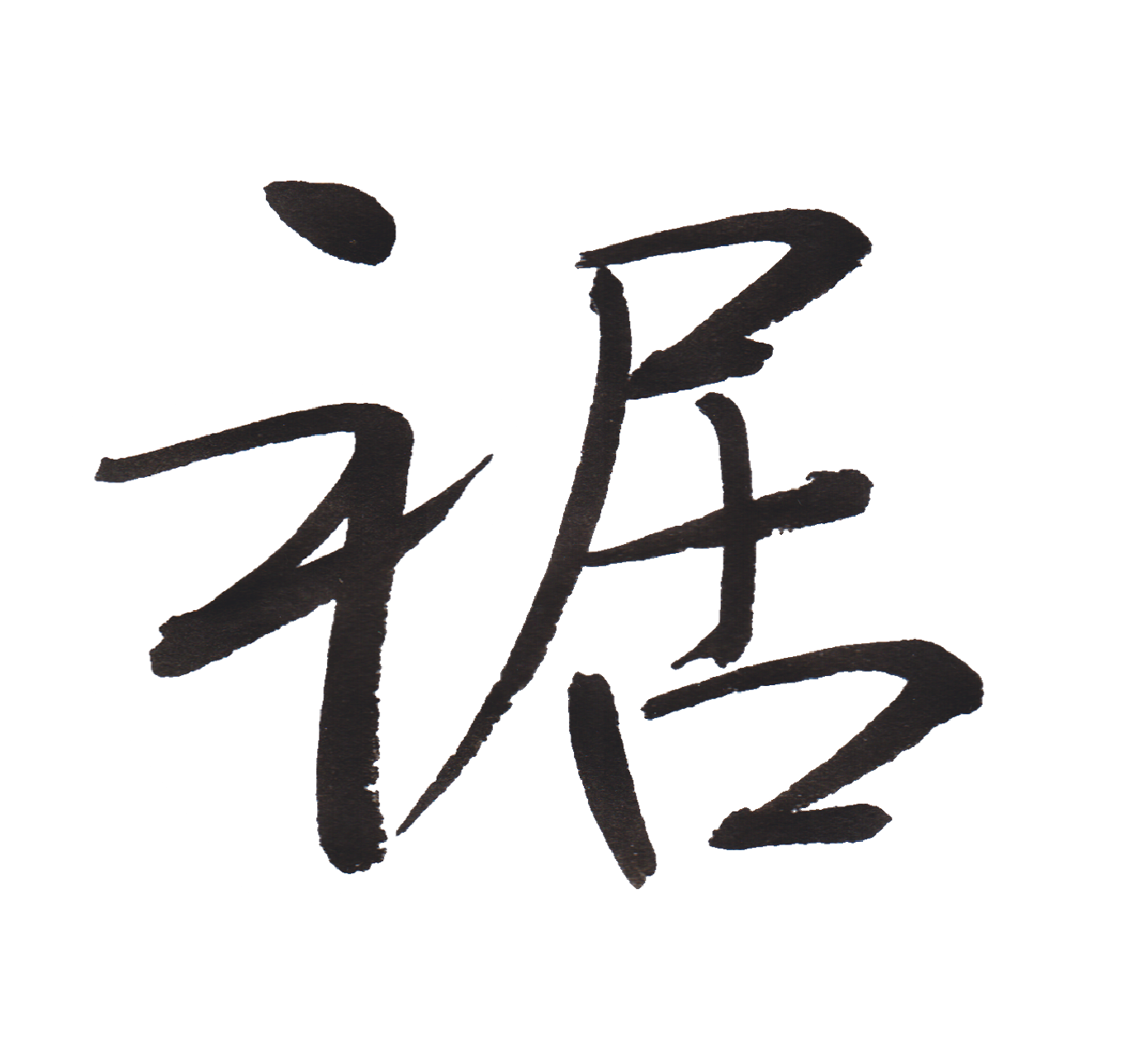

553. [裾][すそ][画数:13画][部首:衣]

『馬牛襟裾』

落語に出てくる、八五郎こと八っつぁん、熊五郎こと熊さんが比較的似た人かも知れません。

しかし落語の登場人物は、確かに教養も無く礼儀知らずですが、落語にはなくてはならないキャラクターを持っています。

そして、何より憎めない性格です。この四字熟語のような牛や馬が服を着ただけのような人、というようには見えません。

楷書 |

行書 |

草書 |

554. [瀬][せ][画数:19画][部首:水]

『身を捨ててこそ浮かぶ瀬もあれ』

柳生石舟斎宗厳(柳生 宗矩の父)の歌に「斬り結ぶ 太刀の下こそ地獄なれ 身を捨ててこそ浮かぶ瀬もあれ 」があります。武蔵の言葉とも言われていますが、私は幼少期からの思い込みかも知れませんが、石舟斎の歌だったと記憶しています。と、このように「五輪書」から学ぶ Part-34【水之巻】秋猴の身と云事に書きました。このブログの付けの投稿です。その中にも書いていますが、武道だけに限った事でもないと思っています。

何かを成そうと思った時は、勇気が必要な時があります。そして、その覚悟、腹が決まらないと上手く行きません。そんな時にこの言葉を思い浮かべてください。

ただ蛮勇や捨鉢な気持ちで無い事は、言うまでもありません。

楷書 |

行書 |

草書 |

555. [是][ゼ][画数:9画][部首:日]

『日々是好日』

よく聞く言葉です。茶室などに掛けてある掛け軸にも、扁額にも禅語として書かれています。

元は唐末の禅僧雲門文偃の言葉と言われています。『雲門広録』巻中にあるようです。しかし、一般的には『碧巌録』第六則に収められている公案が有名です。

現在の言葉を当てはめるとしたら、「ポジティブシンキング 」かも知れません。

これは禅語ですから、修行する前の事は問わないけれど、修業した後にどのような心境になったかを尋ねていると思います。そして誰も答えないので、雲門が「日々是好日」と答えたのでしょう。

この言葉のように、ありのままの世界を受け入れる日々を送れば、それが一番人間にとって良いのかも知れません。

楷書 |

行書 |

草書 |