今日の文字は『雉』です。今日読んで見ようと思う、『徒然草 第六十六段』を読んで見て、感じた文字です。

原文

現代文を見る

雉

昨日、東京書道教育会に再提出していた、2つの課題が帰ってきました。合格しました。昨日の内に、残りの課題3つを投函しました。通信教育最後の課題です。また再提出になると思いますが、あと一息です。

合格した2つの課題の一つは、先日購入した、「良寛」と言う筆で書いたものです。筆は選んだ方が良さそうです。

もう一つは小筆で書きましたので、以前から持っている物を使いました。

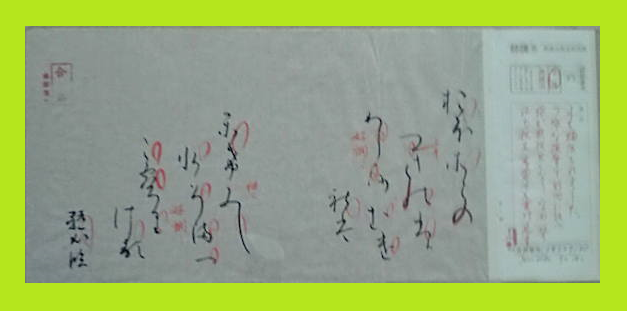

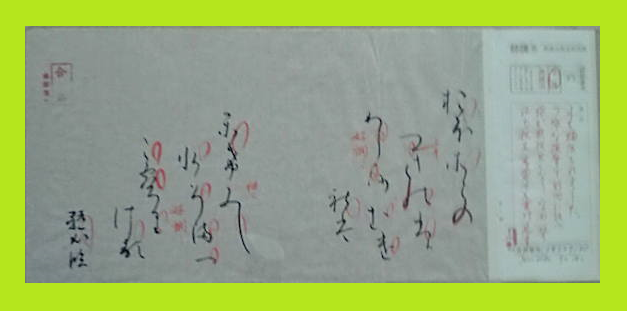

内容は、継色紙、伝 小野道風筆、「於本所らの つき能悲可利し 沙む遣礼盤 閑希みし水曽 満づこ寶里け類」を臨書したものです。

内容は、継色紙、伝 小野道風筆、「於本所らの つき能悲可利し 沙む遣礼盤 閑希みし水曽 満づこ寶里け類」を臨書したものです。

もう一つの課題は、半切で今回撮影できませんでした。内容は、かな文字の創作で「天のはら みだれむとする ものもなく ほがらほがらと 朝あけわたる」と言う斎藤茂吉の短歌です。ちなみに、和歌と短歌は現在では同じものと考えても良いと思います。

さぁ、今日も一日元気で過ごしましょう。

徒然草 第六十六段 〔原文〕

岡本關白殿、盛りなる紅梅の枝に、鳥一雙を添へて、この枝につけて參らすべき由、御鷹飼ひ、下毛野武勝に仰せられたりけるに、「花に鳥つくる術、知り候はず、一枝に二つつくることも、存じ候はず」と申しければ、膳部に尋ねられ、人々に問はせ給ひて、また武勝に、「さらば、己が思はむやうにつけて參らせよ」と仰せられたりければ、花もなき梅の枝に、一つ付けて参らせけり。

武勝が申し侍りしは、「柴の枝、梅の枝、つぼみたると散りたるに付く。五葉などにも付く。枝の長さ七尺、あるひは六尺、返し刀五分に切る。枝の半に鳥を付く。付くる枝、踏まする枝あり。しゞら藤の割らぬにて、二所付くべし。藤の先は、火うち羽の長に比べて切りて、牛の角のやうに撓むべし。初雪の朝、枝を肩にかけて、中門より振舞ひて参る。大砌の石を傳ひて、雪に跡をつけず、雨覆ひの毛を少しかなぐり散らして、二棟の御所の高欄によせ掛く。祿を出ださるれば、肩にかけて、拜して退く。初雪といへども、沓のはなの隱れぬほどの雪には参らず。雨覆ひの毛を散らすことは、鷹は、弱腰を取ることなれば、御鷹の取りたるよしなるべし」と申しき。

花に鳥付けずとは、いかなる故にかありけん。長月ばかりに、梅のつくり枝に、雉を付けて、「君がためにと折る花は時しもわかぬ」と言へること、伊勢物語に見えたり。造り花は苦しからぬにや。

内容は、継色紙、伝 小野道風筆、「於本所らの つき能悲可利し 沙む遣礼盤 閑希みし水曽 満づこ寶里け類」を臨書したものです。

内容は、継色紙、伝 小野道風筆、「於本所らの つき能悲可利し 沙む遣礼盤 閑希みし水曽 満づこ寶里け類」を臨書したものです。